Пандемия масс. Глава третья: Град на холме

эссе

«В мире заведено, что все цветет, распускается и умирает, но в делах человеческих нет постепенного упадка, и полдень самовыражения человека уже свидетельствует о грядущей ночи. На пике достижений иссякает дух его. Его меридиан, зенит достигнутого есть одновременно и его помрачение, вечер дней его. Он любит игры? Пусть играет, но что-то ставит на карту. То, что вы здесь видите, эти руины, которым дивятся племена дикарей, разве это, по-вашему, не повторится? Повторится. Снова и снова. С другими людьми, с другими сыновьями».

Кормак Маккарти, «Кровавый меридиан»

В первой и второй главах автор ставил перед собой цель показать, что Великая Тридцатилетняя война (1914-1945) стала закономерным (пускай и чудовищным) итогом Эпохи Империй; что в ее зачине повинны все ведущие державы своего времени; что удельное бремя злокозненных решений, принятых в Берлине, не могло единолично перевесить коварство и недальновидность политики, проводимой Парижем, Лондоном, Вашингтоном и Москвой; что Ялтинско-Потсдамский мир был ничем не лучше Версальского и рыхлил грунт для новой мировой бойни даже с большим рвением; что избавить человечество от сей ядерно-радужной перспективы могло лишь счастливое стечение обстоятельств, никак не вытекающее из повадок держав-победительниц.

Для всего этого требовалась хроника — следование датам, опора на узкую временную рамку, охватывавшую предвоенный и непосредственно военный этап с обязательными (но по возможности краткими) экскурсами в чуть более отдаленное прошлое.

В данной главе мы сменим объектив и увеличим дистанцию. Хроника больше не отвечает нашим задачам: отчасти потому, что интересующий нас период простирается почти на сорок лет, с 1953-го по 1991-й, и описать его линейно, прежним методом, было бы затруднительно — для этого нужны не тысячи, но миллионы печатных знаков. Отчасти — из-за природы самой эпохи, куда менее истеричной и кровавой, что позволяет говорить не только о событиях и персоналиях, но и о более широких процессах. В первых главах нас занимала политика, но при разговоре о Холодной войне мы сосредоточимся на вопросах цивилизации и культуры, ведь именно они, в конечном счете, определили исход противостояния двух главных сверхдержавных распорядителей нашего бедового шарика.

Кстати, о них: США и СССР, United States и Soviet Union, такие разные, но в чем-то невыразимо схожие. Две империи, два полюса, два слоненка в разгромленной антикварной лавке послевоенного мира…

По предыдущим главам можно было сделать предположение, что их автор — англоман. И действительно, Британская империя представляется мне наиболее совершенным образчиком классической колониальной модели, основанной на морской торговле, частной инициативе и превосходстве в технологиях, что, разумеется, не избавляет ее от критики — достаточно напомнить, что британцы, наравне с испанцами и португальцами, стояли у истоков трансатлантической работорговли1, а их методы приведения аборигенов к покорности были весьма далеки от современных представлений о гуманности, зачастую оборачиваясь откровенным геноцидом2. Роль Великобритании в подготовке и развязывании двух мировых гекатомб мы обсудили ранее — обобщив, ее следует счесть первостепенной. Упорство, с которой англичане пытались окоротить притязания Пруссии и России в Европе, стало катализаторам, взорвавшим континент, последствия чего многократно превзошли худшие ожидания декадентствующих интеллектуалов начала века.

США, повторим, не просто унаследовали от Великобритании сеть военных баз по всему миру, но и впитали британские принципы администрирования, права, ее систему «мягкой силы», как финансовую, так и культурную. США стали ойкуменой не по хотению, но в согласии с принципом эволюции и преемственности Западной цивилизации — принципа, уже не раз спасавшего эту цивилизацию от угасания: Рим пал в 410 году3, но Константинополь сохранял статус метрополии еще тысячу лет, после чего терновый венец лидерства поочередно переходил к Мадриду, Амстердаму, Парижу, Лондону, с тем чтоб покинуть пределы Старого света под занавес Великого разорения 1914-45 гг. и осенить бывших подданных Короны, к тому времени, впрочем, успешно ассимилировавших не только британские, но и французские, голландские, испанские и даже русские провинции в северной части света Нового4.

Штаты немыслимы без латинской геральдики, англосаксонских судебников, протестантской этики, ирландских работяг, итальянских мафиози. Они невозможны без античной традиции и английского языка, без эллинского экспансионизма и европейской схоластики. Наконец — без христианства, этого каучукового цемента, однажды позволившего вчерашним варварам дорасти до культурного единства, став полноправными наследниками Аквилы и Гелиоса. Безраздельное предводительство США среди стран Запада во второй половине XX века вряд ли бы состоялось, если бы этому не предшествовал долгий опыт сожительства и диффузии, и если бы сменяющие друг друга американские Администрации, при всей разности подходов, не являлись конечными выразителями западного способа мыслить, торговать и воевать.

Жан Бодрийяр в одноименном эссе 1986 года назвал Америку «воплощенной утопией» и писал о ней так:

«Америка — это оригинальная версия современности, мы же [европейцы] — версия дублированная или с субтитрами. Для Америки вопрос об истоке не существует, она не культивирует ни свои корни, ни какую-то мифическую аутентичность, она не имеет ни прошлого, ни основополагающей истины. Не ведая первичного накопления времени, Америка постоянно живет в современности. Не зная медленной, многовековой аккумуляции принципа истины, она живет постоянной симуляцией, в постоянной актуальности знаков. …Будущее могущество окажется в руках народов без корней, без аутентичности: народов, которые сумеют извлечь из этого все, что возможно. …В свое время Америка была спутником планеты Европа. Хотим мы этого или нет, будущее — за искусственными спутниками».

Уклонившись от столь любимого современной культурологией разговора о симуляции и симулякрах, согласимся со знаменитым французом в той части его рассуждений, где он характеризует США как цивилизационный сублимат Европы, лишенный выраженной исторической индивидуальности, но аккумулирующий некую эссенцию «европейскости» и «западности». Спрямив и упростив, добавим от себя: Америка — не только Северная, но и Южная — есть сон Европы о самой себе, и если Латинская ее часть это скорее похмельный кошмар, то США и Канада — идиллическая греза, где осуществившиеся наяву идеи циников соседствуют с развенчанными фантазмами романтиков.

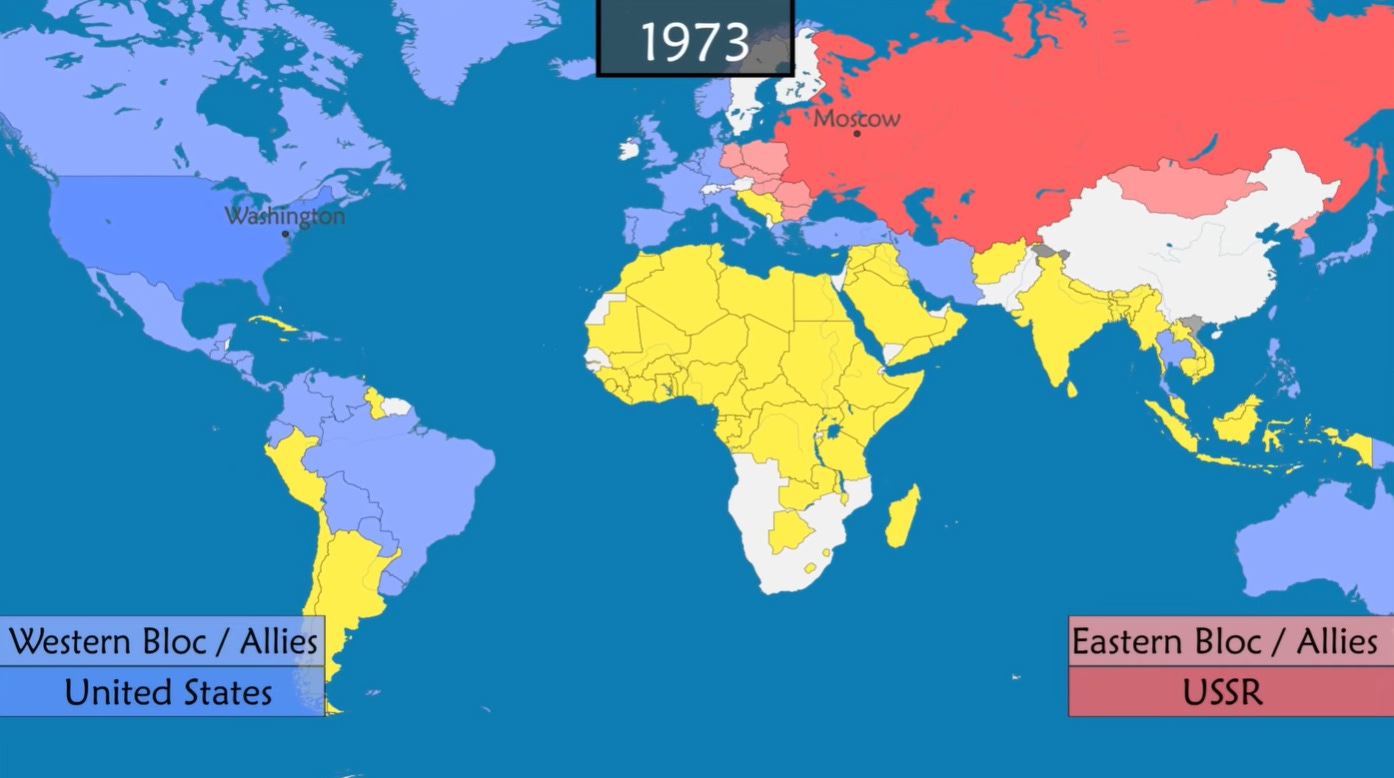

Претензии США на самодостаточность и автономность, питавшие Доктрину Монро5 и позднейшие бесчисленные декларации местных изоляционистов, едва ли жизнеспособны. Дело не только в глубокой, онтологической взаимозависимости Старого и Нового света, но и в экономически-демографической прагматике. Без Европы — и, шире, Западного блока, включавшего, конечно, не только бывшие британские доминионы, но и недавних врагов в лице Японии (а затем и Кореи), а также некоторые ориентированные на Вашингтон страны Латинской Америке (прежде всего Колумбию, Бразилию, Венесуэлу, Мексику) — США представляли могущественную державу, однако ж без приставки сверх-.

Докажем на цифрах. В 1989 году, когда Берлинская стена пала, обозначив финал Холодной войны, мировой ВВП оценивался в 20 триллионов долларов. Из них на долю США приходилось 5,6 триллионов (27%) — много, не все же недостаточно для единоличного первенства. Иное дело Западный блок целиком: 15 триллионов (75%) — безоговорочная гегемония. Уже одного этого примера довольно, чтобы ясно представить роль США в послевоенном мире — это роль лидера, связного теснейшими узами, подобно сообщающимся сосудам, с союзниками в Европе, Азии и ЛатАме, без которых Pax Americana просто не смог бы реализоваться.

Демографическая картина-1989 менее однозначна, но и она указывает на невозможность США вести за собой Западный мир в одиночку. Население Штатов в тот год достигло 246 миллионов человек или 4,7% населения Земли (5,2 триллиона). Одновременно, Западный блок целиком располагал примерно 1 миллиардом жителей — 20% земной популяции. И если США сами по себе немного, но все же уступали СССР (287 миллионов человек), то вместе с другими странами Запада — имели более чем трехкратное превосходство. Эта разница делала разницу.

Возвращаясь к теме изоляционизма, следует признать, что достоинства американской системы есть продолжение ее недостатков, унаследованных, что неудивительно, от британцев. «Островное сознание» свойственно американским элитам в той же мере, что и обитателям Альбиона. Масштаб иной, но принцип тот же: британцы и сегодня не желают признавать себя в полном смысле европейцами6, обосновывая самость тысячью способов, не исключая и самый банальный — географический. Скрывшись от всех возможных нашествий за Ла-Маншем, они дали удобную ролевую модель собратьям по языку, схоронившимся от мировых невзгод за просторами Cеверной Атлантики.

Кастовая структура общества, его укорененное высокомерие, снобизм, расизм, снисходительное отношение к гибели любого количества «аборигенов» при максимальной нетерпимости к посягательству на жизнь подданных империи — все это характерно для США так же, как и для Великобритании. Добавим сюда общеевропейские, эллино-романо-христианские изъяны: неуемное мессианство, фанатичное желание менять любые области Земли по «своему образу и подобию», культурный, языковой и религиозный шовинизм, слабость перед пассионарно-заряженными тоталитарными учениями, доходящая до нигилизма приверженность капиталу и технике.

Если какой-либо империи и суждено повторить судьбу Рима в эру Модерна — как размахом свершений, так и разверзшейся бездной страстей человеческих, — это будет Британо-американская империя, чей рассвет пришелся на XVIII век, зенит — на XIX-XX века, а сумерки, вестимо, на век XXI. E Pluribus Unum7.

А что же ее извечные противники с марсовой звездой на знаменах? Популярное у русских интеллектуалов деление на «западников» и «славянофилов» (а также прогрессистов/почвенников, либералов/государственников и тому подобное) верно в том смысле, что служит отражением более фундаментального Раскола — именно так, с большой буквы, в качестве заглавной характеристики общества и государства, образовавшихся на землях восточных славян в X-XV веках. Раскол был заложен в модель этого государства изначально и лишь отчасти связан с монгольским завоеванием: вспомним, например, что Владимир Святославович, обративший Древнюю Русь в христианство, был не только викингом по крови, но и каганом по титулу8 — мета смешения и взаимопроникновения с народами Великой степи — смешения, бывшего доминантой русской истории на всем ее протяжении.

Русское государство не является европейским и западным, хотя у его истоков стояли те же финно-угры, славяне и викинги, которые в иных условиях и на иных землях образовали абсолютно европейские державы. Не является оно и в полном смысле восточным, азиатским, хотя вклад в его формирование со стороны кочевников и монголо-китайской империи Чингизидов трудно переоценить. Государство это, в силу положения, всегда была пограничным, транзитным — пресловутым мостом, соединяющим Запад и Восток. Отсюда: роковая дихотомия в политике, культуре, религии, порой принимающая самые злокачественные формы, от перманентной, веками тянущейся гражданской усобицы до фанатичного экспансионизма, не признающего рациональных границ да и границ вообще.

Гибридный характер Русского государства — не уникальное явление. В античный период схожими чертами обладал, например, Карфаген; в раннем Средневековье — Кордовский эмират; в годы Крестовых походов — Иерусалимское королевство; в Новое время — Османская империя, а чуть позже — некоторые испанские и португальские колонии в Латинской Америке9. В XX-XXI веках культурные и языковые границы заметно размылись, но и теперь легко обнаружить государства, с разной степенью успешности сочетающие черты принципиально разных цивилизаций: Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, ЮАР, Бразилия, Мексика.

Важная черта конкретного Русского государства — живучесть. Появившись на карте в X веке, это государство, регулярно мутируя и подстраиваясь под обстоятельства, сохранило культурное ядро в войнах и смутах, расширившись сперва до могучей континентальной империи, а затем — планетарной сверхдержавы. Его успехи, как и достижения Британо-американского содружества, во многом зиждутся на географии: одних исстари защищали проливы и океаны, других — огромные малонаселенные пространства с неблагоприятным климатом. Российское государство неоднократно терпело крах на поле боя и полураспадалось в ходе внутренних дрязг, однако со времен Батыя его ни разу не завоевывали по-настоящему, что не могло не сказаться на манерах и самомнении местных элит, уверившихся в собственной неподсудности10.

Еще с эпохи викингов эти элиты (как и подвластные им народности) в совершенстве освоили науку выживания, мимикрируя и подлаживаясь под тех, кто сильнее в данный исторический момент. Киевская Русь была периферийным, внутренне рыхлым, но все же европейским протогосударством, отвечая запросу времени, где тон задавала феодально-христианская культура, переживавшая в тот момент первый этап внешнего расширения11. Проиграв исламу на юге и монголам на востоке, Европа окуклилась и ушла в себя; на землях восточных славян возвысилась Московия — поначалу данник, а затем наследник Золотой Орды. Распад государств Великой степи и небывалый взлет Возрождения ознаменовали переход Европы к процветанию, заставив ближайших соседей вновь обратить взоры на Запад, и вот уже османы, поднаторев в арабской учености и византийских интригах, становятся главной военной силой в провинциях бывшей Восточной Римской империи, а Московское царство расползается, как клякса по листу, с тем чтобы на рубеже XVII-XVIII веков заявить о себе в качестве новоявленной европейской державы.

В последующие два столетия Российская империя утвердилась в числе Великих, удачно сочетая восточно-деспотический принцип администрирования с западными технологиями и достижениями Просвещения. Удачно настолько, что на каком-то этапе русское общество, окрыленное военными успехами и всеобщим признанием12, не просто поверило в европейский выбор, но и создало равновеликую национальную культуру, мало в чем уступающую лучшим западным образцам. При том что само это общество, как и нависавшее над ним самодержавие, оставалось не только не европейским, но даже и не вполне христианским. Европа никогда не считала Россию взаправду «своей», но и Россия, чувствуя исходящее от Запада недоверие, регулярно переписывала себя в поисках утраченной, казалось, идентичности и впадала в изгойство, ссылаясь на уникальность и праведность, присущие ей одной13.

Исходные характеристики Русского государства — Раскол, гибридность, пограничность — не предполагают четкой, неизменной идентичности. И если претензии США на автономность и самодостаточность несостоятельны прежде всего по экономическим и демографическим причинам (о чем было сказано выше), то аналогичные по смыслу амбиции России — еще и по цивилизационному признаку. Являясь отраженным искажением как европейской, так и монголо-китайской цивилизации, Россия не способна оторваться ни от одной, зависая между, в состоянии хронического отчуждения. В чем, повторим, она не одинока, разделяя участь многих подобных образований, возникающих в зоне влияния сразу двух гравитационных гигантов.

Слово выдающемуся русскому историку Василию Ключевскому: «Исторически Россия, конечно, не Азия, но географически она не совсем и Европа. Это переходная страна, посредница между двумя мирами. Культура неразрывно связала ее с Европой; но природа положила на нее особенности и влияния, которые всегда влекли ее к Азии или в нее влекли Азию». Добавим схожее по смыслу, но с вкраплениями метафизики от выдающегося русского философа Николая Бердяева: «Противоречивость и сложность русской души, может быть, связана с тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории — Восток и Запад. Русский народ есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет два мира. И всегда в русской душе боролись два начала, восточное и западное».

Развязав Великую Тридцатилетнюю войну, Европа, в общем, самоубилась; низложенная этой же войной Российская империя сперва ухнула в омут братоубийственной распри, а затем воссоздала себя на прежних самодержавных началах, попутно отрекшись не только от христианства, но и от европейского проекта как такового. Марксизм и сопутствующая ему светская этика, что характерно, были прямо заимствованы у той же Европы, однако политическая практика большевистского государства ничем не напоминала утопии, рисовавшейся немецким философам-идеалистам14. Маятник русской истории качнулся вновь — будучи преимущественно фасадной, но признанно-европейской державой в 1914 году, Россия всего через четверть века, в 1939-м, стала почти целиком державой восточной, более напоминая Египет времен Рамсеса II или Китай династии Цинь, нежели любое современное ей европейское государство, не исключая даже и фашистские режимы, каковые, при всех зверствах, оставались в русле западной мысли.

Скорость и глубина этой трансформации поражали воображение, указывая на прозрачное обстоятельство: для России христианско-европейская парадигма не была ни догмой, ни данностью, являясь скорее удобным способом утверждения геополитического могущества, нежели чем-то имманентным, от чего нельзя отречься при изменении внешних условий. Как писал Джордж Кеннан, один из архитекторов Холодной войны, в статье 1947 года с говорящим названием «Истоки советского поведения» (The Sources of Soviet Conduct): «Политические действия Кремля — это текучий поток, который постоянно движется, там где ему позволяют, к заданной цели. Его главная забота — заполнить каждую доступную щель и каждую нишу в бассейне мировой власти»15. Истинно так.

Проблема Сталина, однако, заключалась в том, что золотой век Российской империи был далеко позади, в то время как Pax Americana, вовремя подхватив знамя из ослабевших британских рук, только набирал обороты и его апофеоз лишь маячил на горизонте. Советская Россия начала 30-х не имела ни технологий, ни влияния, достаточных для претензий на мировое господство — ее экономика была отсталой, а культура провинциальной, поддерживая международный статус за счет кадров царской еще выделки вроде Константина Станиславского, Максима Горького и запертых в стране писателей-модернистов. Пройдет десять-пятнадцать лет, и СССР станет-таки сверхдержавой, но какой ценой? Каким образом эта дурно управляемая, лоскутная, провалившаяся в язычество страна возобладает над лучшей военной машиной Европы и сумеет навязать свою волю половине планеты?

Первую часть ответа мы подробно разобрали в предыдущих главах; вторую я бы рискнул сформулировать так: не имея времени для поступательного развития, не желая и не умея развиваться нормально, будучи угнетенной всесторонним террором, тотальной большевистской идеологией, многолико-катастрофичными последствиями Революции, Двух мировых и Гражданской войн, Советская Россия заплатила тем единственным ресурсом, которого у нее всегда было с избытком — человечиной.

Сталин не просто вернул России былую экономическую и военную мощь, но и превзошел царизм по части внешнего престижа. Фактически, в 1945-53 гг. ни одно важное решение в мире не могло быть принято без оглядки на кремлевского кормчего и стоящий за ним Восточный блок, в чьем распоряжении, к началу 50-х, имелось более шести миллионов отлично вооруженных солдат, не говоря о ядерных боеголовках16, счет которым шел уже на десятки. Это был рывок небывалый, выше головы — ставка, оплаченная за счет будущих поколений: не пройдет и сорока лет, — пустяк по меркам большой Истории — как Сталинская ампирная империя развалится на куски, проиграв что только можно и нельзя, и винить за это, ясно, следует не «мягкотелых» наследников, но самовластного Отца Народов, потратившего эти самые народы, как тратят дрова в бане по пьяной лавочке — без счета и разумения, лишь бы побольше жару.

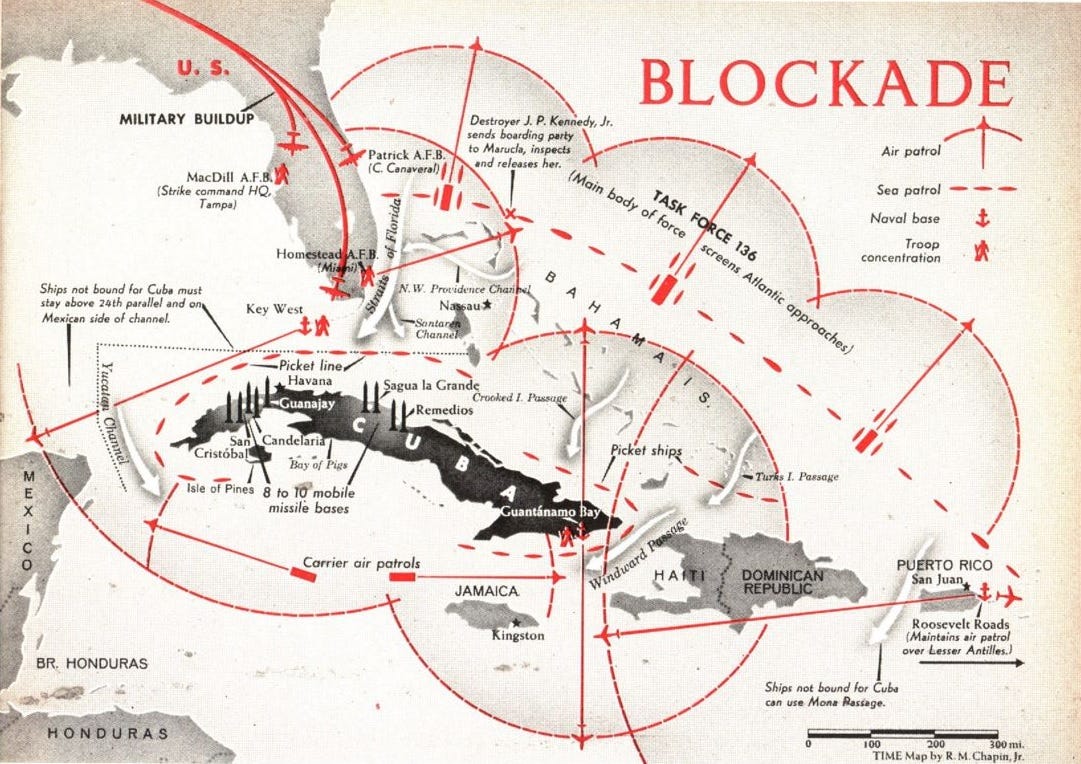

Возможно, Сталин и сам понимал, что выстроенное им государство-войско может быть победительным лишь на короткой дистанции, в беспощадном преодолении, и пребывание на вершине для него связано не с победой, но с пролонгацией войны. Весь Поздний сталинизм ровно об этом — новая волна бескомпромиссного террора внутри страны и планомерная подготовка к столкновению с американцами вовне. Прощупав силы Союзников во время Гражданской войны в Греции и осады Западного Берлина в 1946-49 годах, летом 1950 года, сразу после успешных испытаний советской атомной бомбы, Сталин открыл Корейский фронт будущей Третьей мировой, бросив вызов США посреди их же вотчины в Азиатско-тихоокеанском регионе. Несмотря на первоначальное замешательство, Администрация Трумэна ответила со всей решительностью, так что уже осенью, быстро сколотив коалицию под эгидой ООН, союзнические армии перешли в контрнаступление и в считанные недели разгромили плохо обученные части Ким Ир Сена. В октябре в войну вступил Маоистский Китай, в то время чуть более чем полностью зависимый от воли Москвы, но и здесь Сталину сопутствовал лишь ограниченный успех: оттеснив войска ООН далеко на юг и взяв Сеул, китайско-корейская армия затем потерпела несколько крупных поражений и в конечном итоге была вынуждена отступить за 38-ю параллель. К середине 1951 года война зашла в кровавый позиционный тупик, навевающий воспоминания о кошмаре Изонцо и Пашендейля.

Воюющий чужими руками Сталин мог быть доволен таким положением дел: гибель сотен тысяч корейцев и китайцев была невеликой платой за истощение военного потенциала Союзников и отвлечение их внимания от Европы17. Представляется вероятным, что в 1951-52 годах в Кремле обдумывали планы дальнейшего расширения войны на Балканы, Турцию, Ближний Восток. С другой стороны, нет особых сомнений, что Вашингтон был готов отвечать на советские выпады, если потребуется — с использованием ядерного аргумента. В этом смысле Иосиф Виссарионович и Гарри С. Трумэн — эти поднявшиеся из низов талантливые самоучки18 — были друг другу под стать: первый не видел большой беды в том, чтобы ради достижения своих целей бросить в топку десяток-другой миллионов душ, второй пребывал в убеждении, что применение атомной бомбы есть меньшее зло, выгодно отличающее современную войну от прежних окопных боданий.

Два мессианства наконец встретились — их грядущее лобовое столкновение грозило или взаимной аннигиляцией, или, что более вероятно, планетарным хаосом.

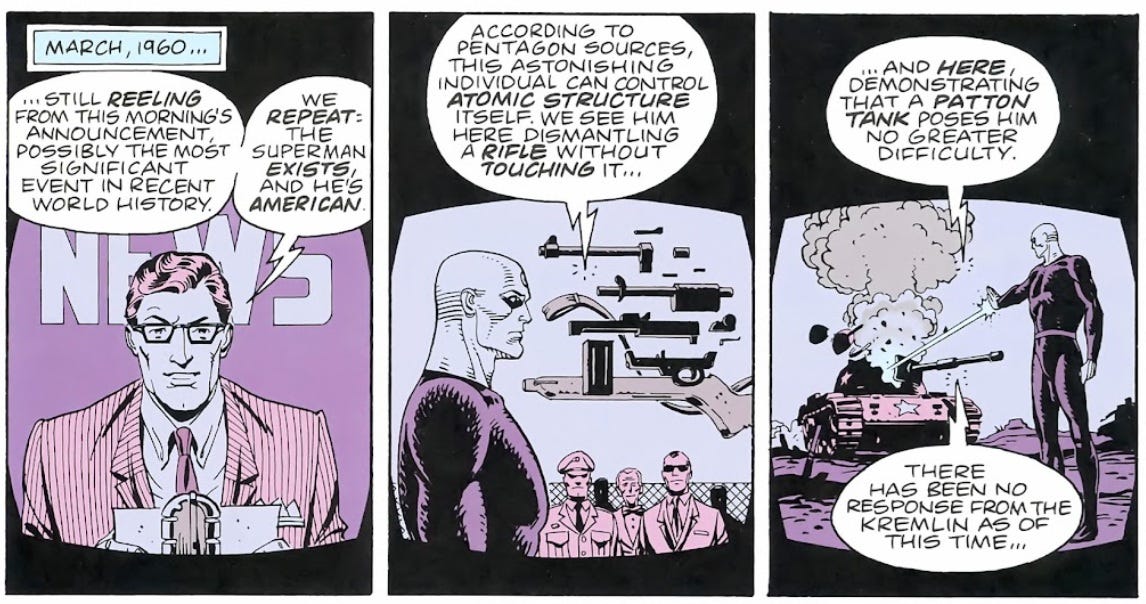

От внимательного читателя не укрылось, что автор данного эссе уже дважды обращался к Корейской войне — почти неизвестной в России и полузабытой на Западе. Это не совпадение: по моему глубокому убеждению, именно рубеж 1952-53 годов определил всю дальнейшую глобальную конфигурацию, вплоть до падения Берлинской стены и распада СССР. Если бы Сталин подзадержался в Кремле, а президент Трумэн — в Белом доме, от привычного нам мира почти наверняка мало бы что осталось, вернее — этого мира не было бы вовсе, а вместо него могла осуществиться одна из зверских фантазий, о которых мы говорили в предыдущих главах, — что-то в духе игры Fallout или романа «Обитаемый остров». Именно в Корее Ялтинско-Потсдамско недомирие должно было перерасти в новую всеобщую войну, и именно там впервые случилась Разрядка, шаблонно воспроизводимая на всех следующих этапах, от Берлинского и Карибского кризисов до рейгановских «Звездных войн» и инцидента со сбитым корейским Боингом-747 над Сахалином19.

20 января 1953 года бывший командующий объединенными силами Союзников в Европе, генерал Дуайт Эйзенхауэр принес присягу на Библии и вступил в должность 34-го президента США. 6 марта мир узнал о смерти Иосифа Сталина. 14 марта генерал-лейтенант Никита Хрущев был избран секретарем ЦК КПСС. 20 апреля начался обмен пленными в Корее. Тогда же, в апреле, президиум ЦК проголосовал за скорейшее прекращение войны. 19 июля стороны согласовали условия перемирия. 27 июля боевые действия прекратились.

Третья мировая не состоялась — ни тогда, ни после. Чудо? Бесспорно. Но не чудом единым жил двуполярный мир.

Трумэн воевал в Великую, Сталин был причастен к дикости Гражданской, и все же в годы Второй мировой, находясь на вершине, оба созерцали бойню с безопасного стратегического отдаления, из ложи демиургов. Сменившее их политическое поколение имело совершенно иной опыт: Дуайт Эйзенхауэр лично руководил высадками Союзников в Италии и Франции (операции «Факел»,«Оверлорд») и был в числе лиц, наиболее осведомленных не только о бесчинствах фашистов, но и о военных преступлениях союзных войск; Никита Хрущев, будучи профессиональным политруком и аппаратчиком (а вовсе не кадровым военным), также имел возможность лицезреть мясорубку воочию, сначала под Сталинградом, затем под Киевом. Понимание Цены Победы было для этих людей не строчкой в гроссбухе, но фактом биографии — они знали, сколь много было отдано и не испытывали иллюзий относительно перспектив нового дерби, усиленного многократно возросшими техническими возможностями противоборствующих сторон.

Впрочем, личностный фактор в данном случае не стоит переоценивать: отказ от Третьей мировой после Разрядки в Корее выражал широкий консенсус элит как в США, так и в СССР. Инстинкт самосохранения возобладал над жаждой доминирования; базовый принцип Эпохи Империй был подвергнут кардинальному пересмотру, знаменуя наступление времен, где тотальная война больше не является панацеей. Важно подчеркнуть: период Долгого мира стал возможен не благодаря, но вопреки разделу Европы, цинически подмахнутому в Ялте и Потсдаме, — тот раздел фиксировал перспективу очередного раунда военного передела, оставив неудовлетворенным всех игроков. Лишь вплотную подступив к черте обмена ядерными ударами близ 38-паралели и устранив из уравнения лидеров Эпохи Империй, правящий класс обеих сверхдержав нашел в себе довольно страха и здравомыслия, чтобы убрать палец с кнопки, так что воспоследовавший миропорядок следовало бы величать не Ялтинско-Потсдамским, но Корейским.

Отрезвление и уход от идеализма во внешней политике — благотворные принципы миропорядка, сложившегося по итогам Второй мировой и Корейской войн. Купленные великой кровью, эти принципы зиждились на взаимном страхе и послужили удивительно прочным фундаментом для сосуществования «двух систем»20, что с одной стороны привело к грандиозному экономическому рывку Западной цивилизации, а с другой позволило СССР эволюционно переродиться, способствовав возрождению образования и культуры, более сообразных сложно устроенной европеизированной империи Романовых, нежели рабовладельческой деспотии Ленина-Сталина. Запад положил предел экспансионистскому расширению — впервые со Средневековья! — и признал ограниченность своих возможностей. Противостоящий ему коммунистический интернационал поступил сообразно, наложив негласное вето на проект нанесения капитализму стратегического поражения и замещения его собой.

И хотя публичная риторика советских и американских лидеров порой свидетельствовала об обратном, Холодная война потому и была холодной, что никто не хотел повышать ее реальный градус, поддерживая температуру достаточной для бравурных словесных интервенций, но не для бойни на истребление.

Разорение Европы во Второй мировой и наличие сильного, энергичного, технологически-развитого внешнего недруга способствовали объединению Запада под эгидой США — пожалуй, ни разу со времен Крестовых походов христианские державы не были столь гомогенны и единообразны. Разрушительная деструкция национализма была хотя бы отчасти преодолена: быстро формирующийся на ее месте Глобализм имел свои родовые пороки (на которых мы подробно остановимся в следующих главах), но его достижения покамест искупали многое, ведь в годы Холодной войны он был подчинен не столько идеологии, сколько прагматике и выступал в качестве естественного противовеса коммунистическим поползновениям в разных частях света. Примат международного права над национальным, накачка институций вроде НАТО и ООН, даже пресловутая «политика сдерживания» были в своей основе инструментами аккумуляции разрозненных ресурсов Запада, направленными на преодоление внутренних разногласий перед лицом реального цивилизационного вызова.

Запад почти перестал воевать внутри себя21. Во второй половине XX века гибель белого христианского населения на полях сражений была сведена к минимуму, что разительно контрастировало не только с первой половиной XX века, но и с предшествующими столетиями, когда большие европейские, а затем и колониальные войны были в порядке вещей, доведя Запад до финального крешендо Холокоста и Хиросимы. Отныне основное бремя людских потерь легло на другие цивилизации — Китайскую, Африканскую, Арабскую, Южно-азиатскую, что отражало дух эпохи, то есть окончательный демонтаж колониальных империй и формирование из их праха новых государств и анклавов. Хаос и анархия, сопровождавшие эти процессы, были неизбежны, хотя сии скупые реляции едва ли годны для утешения погибших и оправдания зачинщиков.

В истоке западный Глобализм был не наступательной, но оборонительной доктриной. Распрощавшись с во всех смыслах дорогостоящей иллюзией подчинения планеты своей воле — иллюзией, столь характерной и навязчивой для «просвещенных» XVI-XIX веков, — Запад предпринял Большое отступление и предоставил вчерашнюю закабаленную периферию самой себе. Природа не терпит пустоты: образовавшиеся идеологические и культурные лакуны тут же заполнили коммунизм, национализм и религиозный фанатизм, что закономерно привело к упадку и деградации почти во всех бывших западных колониях с преобладающим автохтонным населением. Глобализированный Запад, в свой черед, спасся за счет отказа от «бремени белого человека» и переподчинил себя единому лидеру; россыпь европейских империй сменила единственная, американская, и только ей одной было делегировано право вести колониальные войны и насаждать западный образ жизни силой оружия22.

Эта империя действовала не хуже и не лучше предшественников. Развязанные ей войны далеко не всегда были победительны и справедливы, а исповедуемые принципы — адекватны ситуации, и тем не менее, сделав все необходимые критические оговорки, автор данного эссе готов утверждать: во второй половине XX века США олицетворяли свободу и прогресс в гораздо большей степени, нежели оппонирующие им коммунистические режимы. Итак по плодам их узнаете их: державы, ставшие близкими союзниками американцев в период Холодной войны, в массе своей вошли в число успешных и процветающих23, в то время как державы Восточного блока, за редким исключением, оставались ущербными и бедными вплоть до распада СССР, а многие — пребывают в этом жалком состоянии и поныне24. Таковы факты.

США, разумеется, уже нельзя было назвать классической колониальной империей. Это была неоимперия или, если угодно, — сверхимперия, — распространявшая влияние не только с помощью армии, флота и доминирующей валюты, но и посредством собственного образа жизни. Пресловутая вестернизация, захватившая, как вирус, большую часть планеты в удивительно сжатые сроки, есть основное и самое эффективно оружие Глобализма, коим американцы в конечном счете поразили всех своих оппонентов, иногда проигрывая им на поле боя, но неизменно побеждая — на полях массовой культуры. Притягательность этой культуры сопоставима лишь с легкостью ее усвоения и жаждой подражания, в чем, на взгляд автора, угадываются меты христианского мессианства и эллинского гедонизма, в очередной раз напоминая нам о том, что США есть цивилизационный концентрат Европы, выжимка ее наиболее витальных свойств.

И все же, несмотря на беспрецедентный экономический рост и всевозрастающее информационное влияние, Запад с США во главе уже не мог стать тем Западом, что правил миром в Эпоху Империй. Слом Великой Тридцатилетней войны оказалось возможно с некоторой степенью успешности нивелировать, но не отменить. Во второй половине XX века Большое отступление стало данностью, а Глобализм — ответом, призванным сохранить контроль над умами и сердцами в условиях, когда контроль над телами уже трудноосуществим.

Схлопывание было болезненным. Тень поражения и разъедающей фрустрации лежит на всей послевоенной западной культуре. Модернизм ушел вслед за Эпохой Империй, а заместившие его формации так и не дотянули до уже взятых было высот (в какой-то момент превратив собственную мелкотравчатость в отельный фетиш). Европа ударилась в эстетство, меланхолию и созерцательное смирение, выразившиеся в многоликих «новых» кино-волнах и (само)разоблачающей деконструирующей философии25. США и Британия пошли методом усложнения и экспрессии, однако ни Голливуд, ни битники с хиппи, ни рок-н-ролл с Вудстоком, ни даже мастеровитая, подчеркнуто интеллектуальная и гипертекстуальная проза американского постмодерна не смогли породить культурный продукт, конгениальный вершинным шедеврам конца XIX – первой половины XX века26.

В годы Холодной войны Большое отступление затронуло технологии, политику, культуру, но не экономику — мы уже писали о сохраняющейся гегемонии Запада в торговле и производстве на протяжении всего этого периода, от победы Союзников весной 45-го до победы Союзников в 89-м и 91-м. С учетом сказанного, Советская Россия была обречена на поражение в той же мере, что и Пруссия — в Первую мировую. Ресурсы сторон были несопоставимы, а культивируемая на Западе свободная конкуренция оказалась в стократ эффективнее плановой обязаловки Восточного блока.

Капитализм легко критиковать, но еще легче признать его выгоды и преимущества, благо оные зримы и очевидны.

Тотальная мобилизация и крупнейшие в истории человеческие жертвоприношения позволили Сталину добиться краткосрочного паритета и позариться на Победу — таковая просматривалась в случае начала новой всеобщей войны, где «мирные» преимущества Запада могли быть компенсированы презрением к потерям и непререкаемой волей государства-войска. Возможности для достижения этой мифической безраздельной виктории начали истончаться вскоре после Разрядки в Корее и окончательно иссякли в ходе Карибского кризиса, когда опытным путем было доказано, что ни советское политбюро, ни вашингтонский истеблишмент не планируют умирать ради геополитических химер. В дальнейшем пацифистские настроения охватили широкие слои населения и превратились в основу мирового баланса27.

Запад и СССР двигались на параллельных и встречных курсах одновременно. С каждым следующим десятилетием капиталистические страны становились все более левыми, а Советская Россия — более консервативной. К моменту путча ГКЧП советские ортодоксы дозрели до состояния махровой националистической хунты, создав зыбкий, но долговременный задел для перерождения России в корпоративную диктатуру фашистского типа на следующем историческом витке. Вместе с тем, прогрессивное крыло партии, олицетворяемое сперва «харьковским» экономическим кружком28, а затем Горбачевым и Ельциным, подготовило и осуществило революцию сверху, в результате которой социализм был отправлен на свалку, а вчерашние комсомольцы и партийные бонзы стали органичной частью буржуазных элит Новой России, без видимых затруднений перековавшись в амбассадоров рыночного дарвинизма и Глобализма.

Поздний СССР оставался тоталитарным, но его дрейф в сторону Запада лишь усиливался с годами, несмотря на регулярные волны идеологической реакции29. Как только ошейник террора был ослаблен, а угроза мировой войны отступила, советское общество быстро восстановило прежние иерархии, воссоздало привычную ситуацию Раскола и занялось самоедскими поисками идентичности (опять и вновь). При Сталине Россия ухнула в такие азиатские бездны, из которых, мнилось, уже не бывает возврата, но пройдет каких-то два-три десятилетия, и советская интеллигенция, в подавляющем большинстве, станет оголтело-западнической, противостоя «деревенщикам» и националистам из «русской партии». Первая была провозвестницей Перестройки и распада империи, вторые — движения ресентимента и реставрации имперских амбиций в XXI веке.

Скорость и легкость, с которыми русское общество меняет личины, есть лучшее свидетельство пограничного характера Русского государства, равно принадлежащего сразу двум цивилизациям — впрочем, попеременно, неполноценно и не до конца.

Долгий мир вернул СССР к относительной нормальности: неформальная культура 60-80х была ментально-европейской и понятной на Западе30; экономика постепенно обрастала валютными костылями, превращаясь в сырьевую базу Европы; горожане возжелали потребительских благ, чтобы через шаг организоваться в класс нуворишей и мещан, чьи вкусовые предпочтения ничем не отличались от любой примкнувшей к Западу страны третьего мира. Однако и Запад уже не был прежним: пройдя через неприглядную, но в стратегическом отношении необходимую антикоммунистическую чистку при Трумэне и Эйзенхауэре31, ко временам Джимми Картера Штаты разбогатели настолько, что утратили способность (и тягу) вести крупные войны; западная культура «взорвалась» молодежными протестами32, зримо полевела и стала исповедовать сперва мягкие, а затем все более и более агрессивные формы неомарксизма33; повсеместное старение населения и учреждение монструозной системы соцобеспечения34 прочно привязали вчерашних индивидуалистов к кормящей (и карающей) длани государства, точнее — его бюрократическому воплощению, чем дальше, тем больше напоминающему номенклатуру позднего СССР.

На взаимное сближение работал и Миф о Победе, детально разобранный нами в предыдущей главе. В годы Холодной войны Советская Россия и Запад, при всем антагонизме, находились в куда более тесной и уважительной кооперации, нежели в довоенный период, когда блюстители Версаля держали большевиков в черном дипломатическом теле. Как показала практика, общее воинское прошлое и гарантии обоюдного уничтожения способствуют диалогу и устранению противоречий в куда большей степени, нежели великодержавный апломб и проповедь национального превосходства. До смешного: когда стало ясно, что балансу двух сверхдержав приходит конец и одна вот-вот коллапсирует, другая не только не стала ее добивать (имея на то и возможности, и формальные основания), но и приложила некоторые (немалые) усилия, чтобы сохранить устоявшийся порядок вещей — настолько он был понятен и комфортен.

Вопреки расхожим теориям заговора, на излете 80-х распада СССР не хотели ни в США, ни в Европе. Напротив, лидеры Запада приветствовали Перестройку, до последнего снабжали Михаила Горбачева кредитами и зримо опасались неконтролируемого «парада суверенитетов». Предпочитая привычное зло неизвестности, эти лидеры резонно полагали, что поддержание жизни в дряхлеющем монстре дешевле и безопаснее разборок с конгломератом новоявленных нищих республик, напичканных оружием всех видов, включая ядерное. Отсюда — беспрецедентное по меркам Холодной войны количество саммитов, сделавших из последнего советского генсека любимца западной публики, чей медийный рейтинг, как представляется, в отдельные моменты был выше, чем у собственно европейских и американских политиков35.

Вишенка на торте — легендарный Chicken Kiev Speech, произнесенный президентом Джорджем Бушем-старшим 1 августа 1991 года, во время визита в Киев. До путча ГКЧП остается менее трех недель, до провозглашения Украиной независимости — три месяца с хвостиком, до ликвидации СССР — менее пяти. Внимаем:

«Некоторые призывали Соединенные Штаты сделать выбор между поддержкой президента Горбачева и поддержкой лидеров, ориентированных на независимость, по всему СССР. Я считаю такой выбор ложным. По справедливости следует сказать, что президент Горбачев добился поразительных результатов, а его политика гласности, перестройки и демократизации указывает путь к целям свободы, демократии и экономической свободы. Мы будем поддерживать максимально прочные отношения с советским правительством президента Горбачева. Но мы также осознаём новые реалии жизни в СССР.

…Американцы не будут поддерживать тех, кто стремится к независимости лишь для того, чтобы заменить далекую тиранию местным деспотизмом. Мы не будем помогать тем, кто пропагандирует самоубийственный национализм, основанный на этнической ненависти. Мы будем поддерживать тех, кто хочет строить демократию.

…Соглашение «девять плюс один» дает надежду на то, что республики смогут сочетать большую автономию с большим добровольным взаимодействием — политическим, социальным, культурным и экономическим — вместо того чтобы идти по безнадежному пути изоляции. Поэтому американские инвесторы и предприниматели с интересом смотрят на возможность вести бизнес в Советском Союзе, включая Украину. На этой неделе мы подписали соглашения, которые будут способствовать дальнейшему взаимодействию между США и всеми уровнями власти в СССР».

Констатируем: после падения Берлинской стены, устранения железного занавеса и распада Восточного блока США потеряли интерес к борьбе и более не видели в СССР врага, приняв на вооружение подзабытую, но вдруг ставшую актуальной присказку о «больном человеке Европы», подразумевая, что Советская Россия — а впоследствии и Российская Федерация — сможет интегрироваться в Запад на правах младшего партнера, разделяющего западные правила и ценности. Сие прекраснодушное заблуждение дорого аукнется в будущем, однако в обстановке 1991 года оно фиксировало самоочевидный факт — Запад не желал уничтожения СССР, он лишь хотел его поглотить в стиле корпоративных сделок на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В 1989-91 годах СССР потерпел поражение в качестве агрессивной антизападной империи, однако Россия, как государство и культурный проект, получила возможность влиться в Запад наравне с прочими покинувшими «тюрьму народов» странами Варшавского договора и т.н. союзными республиками, отчасти вернувшись к статусу царской России времен последних Романовых, то есть влиятельной региональной державы, плотно завязанной на торговлю и взаимодействие с сильными мира сего. Для русских националистов и шовинистов это стало унижением и катастрофой, для жаждущей западного уровня жизни номенклатуры и интеллигенции — новым началом. Не крахом. Слиянием.

«Империя зла» пала. Европа сбросила большевистское ярмо и объединилась. Америка воссияла как никогда прежде, словно новозаветный град из Нагорной проповеди. Вестернизация планеты достигла апогея — казалось, скоро не будет кино, помимо голливудского; языка, кроме английского; валюты, кроме доллара. Большие войны ушли в прошлое. Границы стали прозрачными, а правила — одинаковыми для всех. Демократия и капитализм утвердились универсальным рецептом и средством от всех болезней. Мир стал свободней, богаче и безопасней, чем в любую из минувших эпох. Фукуямовский «Конец» оказался куда слаще шпенглерианского «Заката», как посмертное отпущение после буйной, беспутной, греховной жизни…

Или все-таки нет? Или все перечисленное — глупость и фальшь? Или Запад уверовал в собственные сказки, точно восторженный старик, впавший в деменцию, забыв и переврав каждое слово однажды вызубренного урока?

Истинно, прав был другой, отнюдь не торжествующий муж: так заканчивается мир, not with a bang but a whimper.

Продолжение следует.

Также известной как «треугольная торговля». Европейские промышленные товары везли в Африку, где закупались рабы для невольничьих плантаций в двух Америках, откуда в Европу возвращались хлопок, сахар и табак. Просуществовал около четырех веков (с конца XV-го по конец XIX-го), атлантическая работорговля привела к огромным человеческим жертвам среди чернокожего населения Западной Африки и внесла значительные искажения в общественно-экономические процессы целых макрорегионов (главным образом в США, Бразилии и бассейне Карибского моря).

Здесь особо «отличилась» Ост-Индийская компания. Частный пример: в ходе Восстания сипаев в 1857-59 годах погибло около 6 тысяч британцев, включая солдат и поселенцев; потери местного населения были на два порядка большими — от военных действий, казней и эпидемий в эти годы сгинуло приблизительно 200-800 тысяч человек.

Двухдневное разграбление Рима вестготами 24-26 августа 410 года не привело к мгновенному падению Западной Римской империи (это случилось только через семь декад), будучи примечательным сразу в нескольких отношениях: во-первых, «вечный город» пал без боя, то ли в результате измены, то ли по недосмотру за рабами; кроме того, это был первый за 800 лет случай, когда вражеское войско вошло в столицу империи — до этого Рим брал галльский вождь Бренн в 390 году до н.э. (трофей, что характерно, тоже достался ему без боя); наконец — и это самое важное, — изначально вестготы Алариха вообще не собирались грабить город, формально находясь на службе империи в качестве римских федератов (т.е. наемников). Аларих служил Феодосию, а затем, после смерти последнего, Атталу, назначению которого сам же и способствовал, противостоя несговорчивому Гонорию. Иными словами, к началу V века Западная империя представляла довольно жалкое зрелище, оставаясь баснословно, непростительно богатой, особливо если смотреть глазами Алариха и других удачливых варварских вождей.

Уже в 1803 году Тринадцать колоний приросли гигантской Французской Луизианой, купленной у Наполеона за 15 миллионов долларов; в 1818 году они получили от британцев Орегон и значительные территории вдоль побережья Тихого океана; в 1819 году — испанскую Флориду; в 1845 году был аннексирован Техас; в 1846-48 года, по итогам американо-мексиканской войны, Штатам достались Нью-Мексико и северная Калифорния; в 1867 году Аляска и другие земли Русской Амеркии были куплены за 7,2 миллиона долларов у императора Александа II.

Внешнеполитическая стратегия, сформулированная в годы президентства Джеймса Монро (1817-25). Воспринимаемая современниками как чисто утилитарная и антиимпериалистическая, призванная оградить США от попыток роялисткой реставрации в контексте поражения Наполеона и набравшей ход политической реакции в Европе, к концу XIX века Доктрина Монро стала звучать иначе, очерчивая собственно американские имперские амбиции в Западном полушарии. Кроме того, сформулированное в Доктрине утверждение об антагонизме и взаимном невмешательстве между державами Старого и Нового света заложило основы влиятельного движения американского изоляционизма — последнее фактически определяло европейскую политику США вплоть до декабря 1941 года.

И речь, конечно, не только про Brexit. Даже находясь на пике могущества, Британская империя придерживалась принципа «блестящей изоляции» (Splendid isolation), подчеркивавшего не только особый статус «владычицы морей», но и нежелание британского общества делить общий метафизический хлеб с обитателями континента.

«Из многих — одно». Девиз, запечатленный на лицевой стороне Большой печати США, чей дизайн был принят 4 июля 1776 года, одновременно с Декларацией о независимости. Кажется забавным, что сия чеканная латинская формула была заимствована Отцами-основателями из лондонского Gentleman’s Magazine, который сообщал этим лишь сухой факт обращения к статьям из разных источников. В римской и греческой традиции подобный девиз не встречается. Зато его можно обнаружить у Вергилия, в стихотворении Moretum, где великий певчий Pax Romana описывает… приготовление песто, сырно-овошной закуски, доныне популярной в Средиземноморской кухне: it manus in gyrum: paulatim singula vires / deperdunt proprias, color est e pluribus unus, / nec totus viridis, quia lactea frusta repugnant, /nec de lacte nitens, quia tot variatur ab herbis. // Ходит по кругу рука; и зелень, и сыр понемногу / Свойства теряют, а цвет получают из многих единый: / И не зеленый совсем (тут мешает молочная примесь) / И не молочный (его слишком много трав замутняет). Перевод Сергея Ошерова.

Каган (или хакан) — высший титул в средневековой иерархии народов Центральной Азии, широко распространенный, в частности, у хазар. В IX-X веках Хазарский каганат был ведущей политической силой на землях, заселенных восточными славянами, а затем и русами-викингами. На пике могущества, в середине IX века, подконтрольная Хазарии зона простиралась от Баку на юге до Киева на западе и Мурома на севере. Хазары, наравне с викингами, внесли свою лепту в становление древнерусского протогосударства — во многом на них, как на более развитых и богатых, равнялись первые князья из колена Рюрика. Разорение Хазарии от меча князя Святослава в 60-е годы X века привело к тому, что уже киевские владыки получили право носить высокий титул кагана: в частности, «каганом земли нашей» митрополит Илларион величал Владимира Крестителя и его сына Ярослава Мудрого.

Впрочем, далеко не все. Те области ЛатАма, где, в силу особенностей колониальной политики, местное население было полностью (или почти полностью) уничтожено, возобладала европейская культура, мало в чем отличная от культуры метрополий Старого света. В то же время регионы, где процент индейского населения оставался высоким, дали толчок к формированию оригинальной латиноамериканской культуры креолов, сочетавшей западные и сугубо местные формы. Прежде всего, здесь стоит говорить про Мексику и страны Андского пояса (Боливию, Перу, Эквадор).

Если вынести за скобки времена феодальной раздробленности и монгольского ига, Российское государство пережило минимум три таких полураспада: в конце XVI – начале XVII веков, когда в результате бездарного и безмерно затянувшегося правления Ивана IV держава ослабла настолько, что начала проигрывать буквально всем соседям и фактически утратила субъектность; в начале XX века, когда выдохшаяся и неэффективная самодержавная модель династии Романовых была критически подорвана тяготами Первой мировой, а затем добита внутренними смутьянами; а также в конце XX века, когда социалистическая Советская империя не выдержала конкуренции с капиталистическим Западом и капитулировала перед революцией сверху.

После продолжительного периода упадка и варварства, к X-XI векам Европа вступила в т.н. Высокое Средневековье — оставаясь в массе бедными и непросвещенными, европейские феодалы тем не менее смогли осознать внутреннюю общность и впервые со времен Римской империи сподобились на глобальную внешнюю экспансию. Они уступали «сарацинам» примерно во всем, так что эта волна расширения вскоре захлебнулась, став фальстартом, но и прологом будущих завоеваний. Через арабский Восток в Европу вернулись утраченные античные тексты, а вместе с ними — комплекс идей, позволивших европейцам возвыситься над собой и вступить в «права наследования».

Высший взлет русской национальной культуры, ее золотой век, пришелся на десятилетия максимального политического влияния империи Романовых после разгрома Наполеона, триумфального похода на Париж и создания Священного союза в 1815 году. Данное тождество едва ли случайно.

Упорно держась за маргинальное греческое христианство, утратившее всякое политическое влияние еще в середине XV века (см. Флорентийский собор и объявление унии), московские владыки всячески обосабливались от западноевропейских веяний, настаивая при этом на некоей непреложной истинности русского извода государственного и церковного уклада. Отсюда: неустанные попытки вписать себя в наследники Византии и представить Россию хранительницей подлинных христианских и европейских ценностей — попытки, встречающие закономерное непонимание на Западе, где христианская традиция укоренилась на несколько веков раньше и где античная мысль действительно привела к глубочайшим общественным преобразованиям в Новое время.

Не только Шеллингу и Гегелю, но и Марксу, которого, в данном контексте, тоже следует считать идеалистом, просто исходящим из других предпосылок.

Надо сказать, что в упомянутой статье Кеннана — влиятельнейшего и прозорливейшего дипломата эпохи — дана лаконичная, но вполне исчерпывающая характеристика modus operandi внешней политики СССР. Сегодня многие пассажи этого текста читаются как прямое указание к действию, из чего вытекает подспудный вывод — современная нам Россия, при всех внешних различиях, есть слепок России товарища Сталина:

«В Москве неизменно предполагается, что цели капиталистического мира враждебны советскому режиму и, следовательно, интересам народов, находящихся под его контролем. Если советское правительство иногда ставит свою подпись под документами, которые, казалось бы, свидетельствуют об обратном, это следует рассматривать как тактический манёвр, допустимый при взаимодействии с врагом (лишённым чести), и воспринимать в духе caveat emptor — «пусть покупатель будет бдителен». В основе своей антагонизм остаётся. Он постулируется. Из него проистекают многие явления, которые кажутся нам тревожными во внешнеполитическом поведении Кремля: скрытность, отсутствие откровенности, двуличие, настороженная подозрительность и фундаментальная недоброжелательность целей. Эти черты сохранятся в обозримом будущем. Возможны колебания степени и акцентов. Когда русским что-то нужно от нас, та или иная из этих особенностей может временно отойти на второй план; и тогда всегда найдутся американцы, которые с ликованием заявят, что «русские изменились», а некоторые даже попытаются приписать себе заслугу в осуществлении этих «изменений»». Но мы не должны вводить себя в заблуждение тактическими манёврами. Эти характеристики советской политики, как и постулат, из которого они вытекают, являются базовыми для внутренней природы советской власти и будут с нами — на переднем плане или в тени — до тех пор, пока эта внутренняя природа не изменится».

И далее:

«Это подводит нас ко второй концепции, важной для современного советского мировоззрения, — концепции непогрешимости Кремля. Советское понимание власти, не допускающее никаких очагов организованной деятельности вне самой партии, требует, чтобы партийное руководство в теории оставалось единственным хранилищем истины. Ибо если бы истина находилась где-то ещё, это дало бы оправдание её выражению в организованной деятельности. Именно этого Кремль не может и не желает допустить. …Совокупный эффект этих факторов заключается в том, что весь подчинённый аппарат советской власти приобретает непоколебимую упрямую устойчивость в своей ориентации. Эта ориентация может быть изменена по воле Кремля, но никакой другой силой. Как только по какому-либо актуальному вопросу политики задана определённая партийная линия, вся советская государственная машина, включая дипломатический механизм, неумолимо движется по предписанному пути, подобно заводной игрушечной машине, направленной в одну сторону и останавливающейся лишь тогда, когда сталкивается с непреодолимой силой. Люди, составляющие элементы этой машины, невосприимчивы к аргументам и доводам разума, исходящим извне».

А еще — про водородную бомбу, активно создаваемую будущим гуманистом Андреем Сахаровым и другими советскими физиками. Надо заметить, что оружие это на момент разработки опережало в том числе американские технологии, позволяя Сталину рассчитывать на стратегическое преимущество в зачинающейся Третьей мировой. К счастью, советский вождь умер до того, как водородная бомба была испытана и поставлена на вооружение.

В Корейской войне участвовало 1 789 000 американских солдат, т.е. более 30% от всех проходивших службу с 1950 по 1953 год. Потери США составили около 34 тысяч убитыми и более 100 тысяч ранеными.

Трумэн — единственный президент со времен Уильяма Маккинли (1897-1901), не получивший высшего образования. Образование Сталина исчерпывалось неоконченной Тифлисской семинарией. Оба были низкого сословия: родители Сталина происходили из беднейшего крестьянства, Трумэна – скромных фермеров-южан.

1 сентября 1983 года советский истребитель Су-15ТМ сбил пассажирский Boeing 747-230B авиакомпании Korean Air Lines, выполнявший рейс по маршруту Нью-Йорк-Анкоридж-Сеул и по ошибке залетевший в воздушное пространство СССР. Самолет упал в пролив Лаперуза недалеко от побережья Сахалина. Все находившиеся на борту погибли (269 человек). Катастрофа вызвала значительное ухудшение американо-советских отношений, став последним крупным инцидентом Холодной войны.

Здесь особенно показательны две близкие по смыслу (и хронологии) речи, произнесенные Эйзенхауэром и Хрущевым в период Разрядки после Корейской войны.

Эйзенхауэр, Atoms for Peace, декабрь 1953 года:

“Если когда-то Соединённые Штаты и обладали тем, что можно было бы назвать монополией на атомную мощь, то эта монополия прекратила существование несколько лет назад. Поэтому, хотя наше более раннее начало позволило нам накопить значительное количественное преимущество, сегодняшние атомные реалии включают два факта ещё большей важности. Во-первых, знания, которыми сейчас обладают несколько стран, со временем будут разделены с другими — возможно, со всеми. Во-вторых, даже огромное превосходство в числе вооружений и, следовательно, способность к сокрушительному возмездию сами по себе не являются защитой от ужасающего материального ущерба и гибели людей, которые может причинить внезапная агрессия.

… Мы никогда не предлагали и никогда не предложим, чтобы Советский Союз отказался от того, что по праву ему принадлежит. Мы никогда не скажем, что народы СССР — это враг, с которым мы не желаем иметь никаких дел или вступать в дружеские и плодотворные отношения. Напротив, мы надеемся, что предстоящая конференция сможет положить начало таким отношениям с Советским Союзом, которые в конечном итоге приведут к более свободному общению народов Востока и Запада — единственному надёжному, человеческому пути к развитию понимания, необходимого для уверенных и мирных отношений”.

Хрущев, из доклада на XX съезде КПСС, февраль 1956 года:

“Ленинский принцип мирного сосуществования государств с различным общественным строем всегда был и остаётся генеральной линией внешней политики нашей страны. Иногда утверждают, будто Советский Союз выдвигает принцип мирного сосуществования лишь из тактических соображений, из соображений целесообразности. Между тем общеизвестно, что мы всегда, с самых первых лет существования Советской власти, с одинаковой твёрдостью стояли за мирное сосуществование. Следовательно, это не тактический манёвр, а коренной принцип внешней политики Советского государства.

…Когда мы говорим, что социалистическая система победит в соревновании двух систем — капиталистической и социалистической, — это вовсе не означает, что её победа будет достигнута путём вооружённого вмешательства социалистических стран во внутренние дела капиталистических стран. Наша уверенность в победе коммунизма основана на том, что социалистический способ производства обладает решающими преимуществами перед капиталистическим способом производства.

…И это вполне естественно, ибо в современных условиях другого пути нет. Есть только два пути: либо мирное сосуществование, либо самая разрушительная война в истории. Третьего пути нет”.

За весь период Холодной войны случился только один прямой вооруженный конфликт между крупными западными державами: Фолклендская война 1982 года. На фоне других войн второй половины XX века (особенно в Азии и Африке) двухмесячное сражением между Великобританией и Аргентиной за малонаселенные острова в Южной Атлантике есть не более чем эпизод. Аргентина потеряла в этой войне 650 человек убитыми и чуть более полутора тысяч ранеными, Великобритания – 255 и 755 человек соответственно.

Почти все войны, в которых погибали граждане западных стран между 1954 и 1991 гг., были войнами, ведущимися армией США, где потери собственно американских солдат кратно превосходили потери союзников. Наиболее характерный пример — война во Вьетнаме, где американцы потеряли почти 60 тысяч человек убитыми, а союзники по коалиции (Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея) — менее 6 тысяч вместе взятых. Другая важная отличительная черта этих войн заключалась в том, что они, разумеется, были колониальными, т.е. ведущимися на чужой земле с очевидным пренебрежением к жертвам среди местного населения, как военного, так и гражданского. Так, Вьетнамская война обошлась армии Сайгона в более чем 300 тысяч человек убитыми, потери Вьетконга превысили 800 тысяч человек, а всего за годы войны Вьетнам потерял от 1 до 3 миллионов человек.

Во-первых, это все страны НАТО в Европе (с определенными нюансами в случае Турции и Греции); во-вторых, Израиль и бывшие британские доминионы; в-третьих, азиатские тигры (Сингапур, Япония, Южная Корея, Тайвань), в четвертых, проамерикански настроенные государства ЛатАма.

Страны Восточной и Центральной Европы смогли наверстать упущенное только ко второму-третьему десятилетию XXI века, не в последнюю очередь — благодаря масштабным инвестициям со стороны США и Западной Европы; почти все принявшие большевистское учение африканские страны десятилетиями балансируют на грани нищеты и распада; в Азии ситуация отчитается тем, что после 1989-91 гг. коммунистические режимы, такие как КНР и Вьетнам, вступили в прямую коллаборацию с Западом и только после этого смогли выбраться из цивилизационной ямы, вырытой Мао и Хошимином. Страны с менее дальновидными элитами (КНДР, Лаос, Камбоджа) продолжают барахтаться на дне. Это же можно сказать про обанкротившиеся левые режимы в ЛатАме (прежде всего на Кубе и в Венесуэле).

Распад всех больших онтологий, вращавшихся вокруг Бога, Разума и Человека, привел к ситуации условного конца философии, следствием чего стал гуманитарный поворот, характеризовавшийся а) последовательной деконструкцией прежних представлений (структурализм), б) попыткой тотальной рационализации (аналитическая школа), в) атакой на господствующие формы властного дискурса (постструктурализм). Убрав из уравнения вопрос о Бытии (и какую-либо метафизику вообще), западные интеллектуалы сосредоточились на препарировании языка и бесконечных спорах о словах внутри слов.

Субъективная авторская установка здесь такова: почти во всех формах искусства (за исключением, быть может, музыки и кино) планка, взятая модернизмом, оказалась недостижимой для послевоенных поколений художников. Даже сегодня, спустя почти столетие, искусство, в своих наиболее смелых проявлениях, лишь пытается приблизиться к образцам первой половины XX века. Данное утверждегние, впрочем, признает за собой предвзятось и не претендует на универсализм.

Характерный пример: за три неполных года войны в Корее американцы потеряли почти 40 тысяч человек убитыми, однако это не вызвало ни серьезных возмущений, ни чувствительного отклика в обществе; сопоставимые потери в гораздо менее интенсивной Вьетнамской войне (около 60 тысяч убитых за 8 лет) породили грандиозную волну протестов и привели к масштабным сдвигам в политике и культуре США. Схожие тенденции можно было наблюдать и в постсталинском СССР: ежедневная гибель тысяч, а порой и десятков тысяч солдат в операциях Красной армии на фронтах Второй мировой мало заботила как Ставку, так и подневольный советский люд; декада Афганской войны обошлась СССР в менее чем 15 тысяч жизней, притом что разлагающий эффект этих шуточных по меркам WWII потерь на позднесоветское общество невозможно игнорировать — явленное Афганом глубокое отчуждение между партией и народом стало одним из симптомов близкого конца большевистской сверхдержавы.

Имеется в виду группа ученых-экономистов во главе с Евсеем Либерманом, занимавшаяся исследованиями на базе Харьковского инженерно-экономического института. Косыгинская реформа 1965 года, ставшая последней относительно успешной попыткой улучшения «социалистического метода производства», во многом обязана наработкам «харьковского кружка».

Период «закручивания гаек» внутри СССР, как правило, был следствием или сопутствующим обстоятельством обострения на внешнем контуре. XX съезд КПСС в феврале 1956 года открыл дорогу Оттепели, однако после жестокого подавления Венгерской революции осенью того же года стало предельно ясно, что ни о каких сущностных реформах социализма говорить не приходится. Разгон Пражской весны в августе-сентябре 1968 года предопределил наступление Застоя, а начало Афганской войны в декабре 1979 года вылилось в ощутимую идеологическую реакцию в период позднего Брежнева и недолгого правления Юрия Андропова.

Искусство «Советской Атлантиды» представляло любопытную рецепцию западной послевоенной культуры в воображении художников постсталинского периода. Технически оснащенное, мастеровитое, в меру интеллектуальное, это искусство породило узнаваемую стилистику и оставило самобытное наследие, оставаясь внутри «подражательной» парадигмы, вторичной по отношению к собственно западной материнской культуре.

Имеется в виду «Маккартизм», ставший запоздалой (и крайне агрессивной) иммунной реакцией на засилье советской агентуры в годы правления Франклина Рузвельта. Всеамериканская охота на ведьм породила много мифов и стоила карьеры многим заслуженным людям, однако в своей основе была правомочной, отвечая интересам США как глобальной антикоммунистической державы.

В США — против войны во Вьетнаме, в Европе — против «буржуазных элит» в самом широком смысле.

Показательно, что наиболее радикальные представители «поколения 1968 года» считали недостаточно левым уже и сам СССР, черпая вдохновение в Культурной революции Мао.

Нужда в такой системе была объективной: глобальный демографический сдвиг, о котором было упомянуто в предыдущей главе, быстро превращал Запад в общество пожилых и стариков, делая невозможным прежние формы «чистого капитализма».

Просто перечислим:

- Женевский саммит в ноябре 1985 года, всего через полгода после прихода Горбачева к власти. Итог: дипломатическая разрядка, открытие консульств в Киеве и Нью-Йорке, ратификация соглашения о безопасности воздушного движения в Северной части Тихого океана.

- Саммит в Рейкьявике в октябре 1986 года. Несмотря на формальный провал переговоров о разоружении, Горбачев активно общается с журналистами, отчасти затмевая профессионального актера Рейгана.

- Вашингтонский саммит в декабре 1987 года. Прорыв. Стороны подписывают основополагающий Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

- Московский саммит в июне 1988 года. Четвертая встреча на высшем уровне менее чем за три года. Взаимное расположение на фоне близящегося вывода советских войск из Афганистана.

- Встреча в Нью-Йорке в декабре 1988 года. Легендарная фотосессия на троих: Рейган, Горбачев и Буш-старший на фоне сияющих башен Всемирного торгового центра.

- Саммит на Мальте в декабре 1989 года. Берлинская стена падает, как и железный занавес. Завершение Холодной войны.

- Вашингтонский саммит в мае-июне 1990 года. Устные обещания о нерасширении НАТО на восток, данные Горбачеву американскими и европейскими чиновниками, уходят на второй план ввиду начавшегося экономического коллапса СССР.

- Хельсинский саммит в сентябре 1990 года. Быстро теряющий власть Горбачев превращается в свадебного генерала и одобряет ближневосточную политику Буша-старшего.

- Конференция в Париже в ноябре 1990 года. Подписание основополагающего Договора об обычных вооружениях в Европе.

- Лондонский саммит G7 в июле 1991 года. Горбачев выступает в качестве приглашенной звезды.

- Московский саммит в июле 1991 года. Подписание договора СНВ-3 о сокращении стратегических вооружений.

- И наконец, Мадридская конференция в последних числах октября 1991 года, менее чем за два месяца до роспуска СССР. «Почетный гость» Горбачев наблюдает за попытками урегулировать арабо-израильский конфликт.