Пандемия масс. Глава первая: Сделать добро из зла

эссе

«Не спорю, эпоха Ренессанса породила все то, что именуется либерализмом, индивидуализмом, гуманистической гражданственностью и так далее — это мне достаточно известно; но ваше этимологическое подчеркивание меня нисколько не трогает, ибо «воинственная», героическая юность ваших идеалов давно миновала, идеалы эти мертвы или, вконец одряхлев, находятся ныне при последнем издыхании. Те, кто бросит их в мусорную яму истории, стоят у порога».

Томас Манн, «Волшебная гора»

-

Говоря о крахе нынешнего миропорядка, нельзя не затронуть истоки становления оного — то есть времена, когда Великие державы, достигнув крайних форм милитаристской взгонки, подвели багряной росчерк под Эпохой Империй.

19 октября 1933 года Германия объявила о выходе из Лиги Наций. В марте того же года аналогичный шаг предприняла Япония. В обстановке начала 30-х это не произвело особого впечатления на блюстителей Версальской системы. Франция так и не оправилась от чудовищных потерь Первой мировой и с трудом тянула бремя общинных колоний, а Великобританию больше занимали последствия Великой депрессии и нарастающая угроза с Востока.

Наблюдая за Великобританией — бесспорным (пускай и несколько поиздержавшимся) гегемоном Европы, — несложно понять логику такого поведения. СССР стремительно индустриализируется, отделения Коминтерна, желающие «взорвать» Запад изнутри, ведут кампанию прямого саботажа1, а ГУЛаг дает образ циклопической машины террора, сочетая бескомпромиссное подавление инакомыслия и циничный подход в использовании рабов, брошенных на строительство Беломорканала и БАМа. Глядя из Лондона, эта поднимающая голову большевистская Орда видится злом первостатейным, чего нельзя сказать про антисемитскую, но все еще разоруженную Германию или чернорубашечную Италию Муссолини — балагура и сукина сына, с которым, разумеется, можно и нужно иметь дело: и как тут не вспомнить, что еще в 1927 году канцлер казначейства Уинстон Черчилль назвал Дуче «римским гением», показавшим народам «как успешно противостоять наступлению коммунизма»2. Годы спустя отношение Винни к фашизму резко изменится, но его частные выпады против Германии до поры будут восприниматься демаршем политического маргинала. Даже в 1936-м, когда Рейх без какого-либо внятного противодействия французов войдет в Рейнскую область, а Муссолини аннексирует Эфиопию, в Лондоне будут голосовать за мир во всем мире, отвергая саму возможность новой большой войны3.

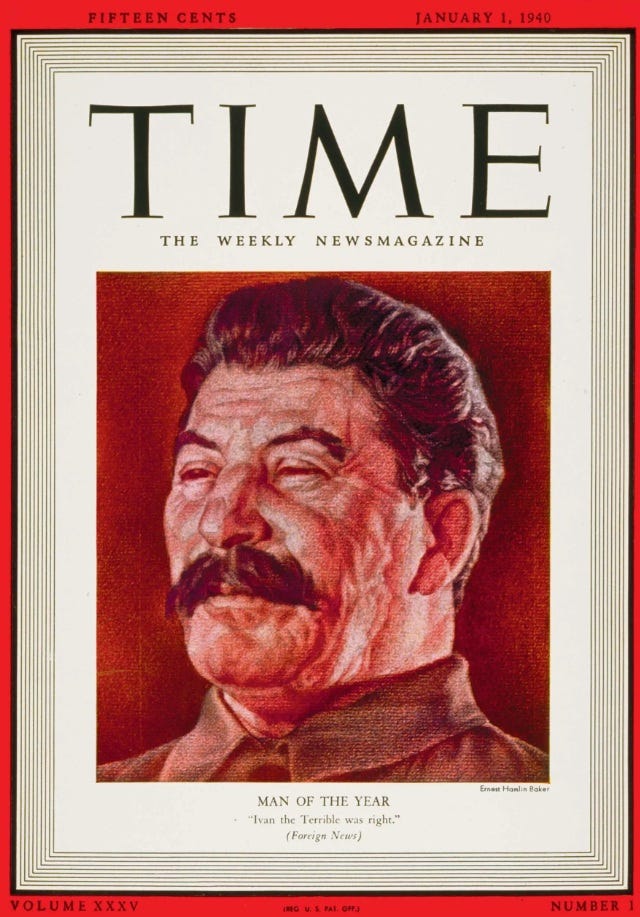

В отличие от Гитлера, Сталин проводил куда более осторожную и тонкую политику. Стараясь выйти из международной изоляции, он, руками наркома Литвинова, добился многого: в 1934 году СССР приняли в Лигу Наций, в 1935-м был заключен Франко-советский пакт о взаимопомощи, а в 1936-м Литвинов, выступая в Лиге, был одним из немногих, кто открыто поддержал идею введения экономических санкции против Германии. Однако встречного дипломатического движения не наблюдалось. Оставив без внимания робкие симпатии левеющей Франции, консервативная Великобритания продолжала курс на жесткое неприятие большевизма. В этом, повторюсь, была хорошо считываемая логика: советское государство, при всех ужимках, декларировало явную враждебность Старому свету, особенно когда речь заходила о территориальных интересах Великих держав.

Важно помнить, что Лондон и Париж выступали гарантами безопасности бывших провинций Российской империи — провинций, ненавидящих и боящихся СССР до оторопи (имея на то веские причины), — провинций, амбиции на обладание коими со стороны Сталина были вполне прозрачны. Показательна судьба Восточного пакта 1934 года, призванного примирить Финляндию, Польшу и Балтийские страны с Москвой на почве общих опасений вокруг крепнущего Рейха: вопреки усилиям Франции и внешней благосклонности Сталина, в решающий момент от подписания обязывающих документов уклонилась не только Германия, но и Польша. В том же 1934-м Варшава подписала Декларацию о неприменении силы, полагая, что прямой договор с Германией уравновесит аналогичный договор с СССР, заключенный двумя годами ранее. Эстония, Латвия и Литва попытались создать так называемую Балтийскую Антанту, однако этот союз, отягощенный взаимным недоверием, был эфемерен. В Эстонии и Латвии установились авторитарные протофашистские режимы, делавшие ставку на шовинизм и притеснение меньшинств, а Литва боялась не столько Германии, сколько Польши, занявшей (фактически — оккупировавшей) Виленский край еще в 1922 году. То же и Финляндия: несмотря на Тартуский мирный договор, установление формальных отношений с Москвой и декларируемый нейтралитет, страна подспудно готовилась к новой войне, развивая промышленные связи с Германией.

Сегодня, почти век спустя, политика молодых националистических правительств кажется близорукой, а их вера в саму возможность о чем-то договориться с Гитлером — наивной (пример Варшавы здесь наиболее характерен), но в ситуации 30-х все было иначе. Германия представлялась светочем науки и философии, центром индустриального возрождения и пассионарного движения масс, наследницей блестящей военной и аристократической традиции. Московская деспотия, известная монгольским жестокосердием и пролетарской грубостью нравов, не могла предложить бывшим колониям ничего, кроме нового порабощения, в то время как Берлин, формально сдерживаемый Версальской системой, являл если не дружелюбие, то прагматику.

Схожий образ мыслей, пускай и с несколько иных, привилегированных позиций транслировали державы-победительницы. Они понимали, что Советская Россия никогда не смирится с их доминированием в Восточной Европе. Они не забыли ни про односторонний выход РСФСР из Антанты и сепаратный мир с Германией, ни про неудачу собственной интервенции против большевиков, ни про свирепую войну последних с поляками, лишь по незрелости РККА закончившуюся с удовлетворительным для Лондона и Парижа результатом4.

Учтем идеологию. В моем понимании, фашизм и коммунизм суть аверс и реверс одной монеты — гротескные порождения Модерна — отражения его революционных идей, сниженных до понимания большинством. Я не вижу сущностной разницы между государством Сталина, которое Бернард Шоу, посетивший Москву в июле 1931-го, назвал «государством надежды», и фашистскими диктатурами, оды которым пели многие интеллектуалы в диапазоне от Хайдеггера до Мережковского5. Я — не вижу, но для правительств европейских держав это было не так: большевизм казался им онтологически чуждой, злонамеренной силой, чего нельзя сказать про фашизм — вполне мейнстримную и легитимную идеологию своего времени.

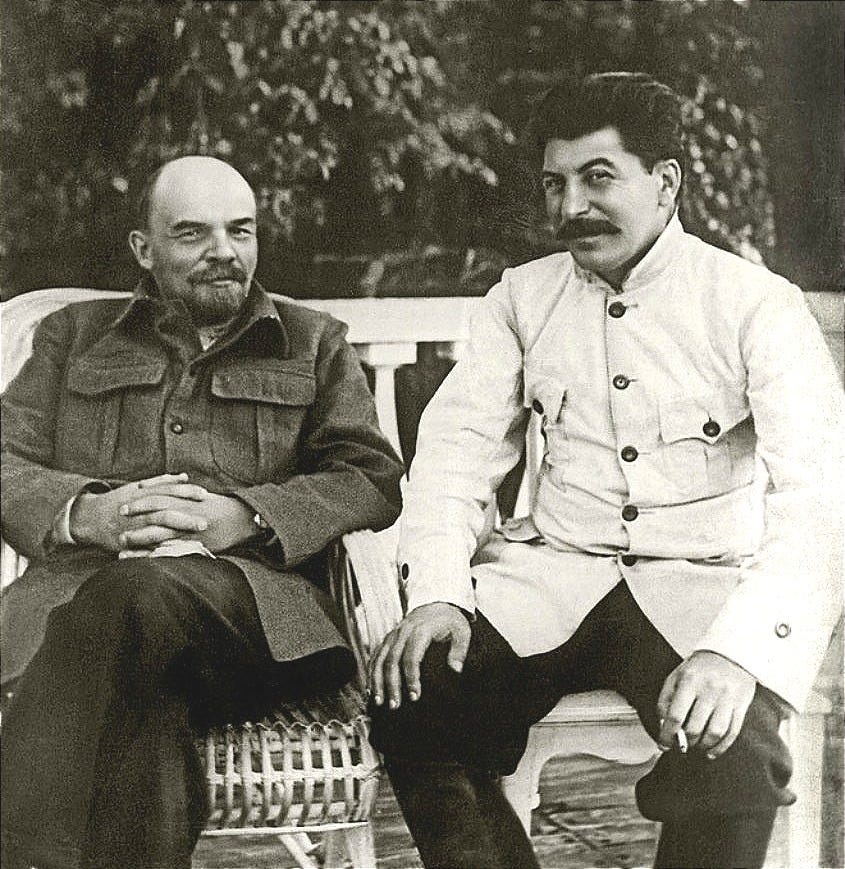

Капитализм, национализм, антисемитизм — столпы межвоенной Европы, ее приводящие механизмы. Все три наследовали славному монархическому вчера и безудержной имперской экспансии XVI-XIX веков. Буржуазные элиты 30-х отказались от абсолютизма, но не от сопутствующего ему мировоззрения, будучи естественными правопреемниками патрицианского метода правления — не по крови, но по культуре и воспитанию. Ветеран и задиристый журналист Муссолини, потомственный офицер и боевой генерал Франко, доктор наук и набожный католик Салазар, даже Гитлер — выскочка, но и капрал из окопа Великой войны — были для этой элиты своими, понятными, а вот темный грузин с лукавыми усами и прищуром восточных глаз — нет.

Взглянешь раз, и сразу ясно: враг.

Долгосрочный союз со Сталиным был делом непредставимым, невозможным, а потому кажется закономерным, что в 1936-38 годах, когда направляемые Москвой «добровольцы» активно помогали Республиканской Испании в гражданской войне против фашистов генерала Франко, Париж и Лондон декларировали «политику невмешательства», опасаясь появления просоветского государства у своих западных границ, и не сделали ничего, чтобы помещать Муссолини и Гитлеру накачивать франкистов оружием и солдатами. Характерная деталь: на стороне Франко воевали в том числе некоторые белоэмигранты из числа непримиримых, готовых идти в штыковую хоть бы и с самим чертом, лишь бы против клятых комиссаров6.

Сталин, безусловно, осознавал приближение новой европейской войны и до поры держался привычной имперской логики, стараясь воссоздать некое подобие Антанты в противовес агрессивному фашистскому реваншизму. На протяжении полутора десятилетий он искал тактического сближения с Парижем и Лондоном, и на каждом витке эскалации ему давали понять, что для блюстителей Версаля Советская Россия представляет большую угрозу, чем Германия и Италия.

Последняя подобная попытка была предпринята в 1938 году, во время первого Судетского кризиса, когда Москва деятельно поддержала Чехословакию, предложив созвать международную конференцию по безопасности и даже послать собственные войска для противодействия немцам. Реакция была предельной жесткой, едва ли не панической: Франция, Великобритания и Чехословакия дружно отвергли предложение Сталина, а Польша так и вовсе пригрозила объявить СССР войну, если большевики решатся послать в Судеты войска через ее территорию. Осенью, в канун Мюнхенских сговора, все повторилось: на прямое предложение Сталина вступить в войну на стороне Чехословакии последовал отказ. Варшава заявила, что будет сбивать советские самолеты, Париж и Лондон блокировали резолюцию Москвы о коллективной поддержке Чехословакии в Лиге Наций, а чешское правительство во главе с президентом Бенешем предпочло согласиться на ультиматум Гитлера, нежели принять помощь Сталина.

После Мюнхена Версальская система финально (и фатально) обанкротилась. Получив мощную промышленную и мобилизационную базу за счет поглощения Австрии и раздела Чехии, Рейх развернулся на восток, заявив претензии на Данциг. Стало ясно, что Польша — следующая, как ясно и то, что военного содействия из Парижа и Лондона ждать не стоит. О слепоте Чемберлена и Ко написаны тома, но в моем понимании за пассивностью Великобритании и Франции стоял не только страх, но и трезвая, рациональная (рискну сказать — мужественная) констатация: для французов и британцев новая мировая война обернется катастрофой, несовместимой с пролонгацией статуса Великих держав. Слишком много было отдано под Ипром и Верденом, слишком непомерным оказалось бремя Версаля — как для проигравших, так и для кажущихся триумфаторов.

Версаль стал национальным унижением Германии и Австрии, открыв дорогу немецкому ресентименту; политика держав-победительниц и новорожденных восточноевропейских стран в отношении Берлина была опасно-недальновидной; классовая ненависть к коммунистам ослепила Старый свет, позволив фашизму вырасти в доминирующую силу на континенте, — все это верно. Однако за столь ясной подложкой угадывались и другие, подспудные резоны, предвосхищавшие близкий крах Эпохи Империй.

В лице англичан и французов республиканская Европа начала осознавать — возможно, впервые в своей истории, — что империализм и беспощадная конкуренция за ресурсы через повторяющиеся циклы больших войн могут привести к упадку и гибели всей Западной цивилизации.

Великая война — небывалая как по числу жертв, так и по вовлеченности народных масс, — стала той прививкой, что позволила Франции и Великобритании очнуться от морока национального доминирования, в узком смысле восходившего к светской этике Просвещения7, а в более широком — к позднеантичному культу Империи как высшей формы государственного устройства8. Сохраняя преемственность в знаниях и культуре, республиканская Европа нащупывала пути, не ведущие к взаимному истреблению, тем более неминучему в условиях, когда технически прогресс стал в полной мере «вертикальным», вручая человечеству ключи от Апокалипсиса. То, что было начато Тридцатилетней войной (1618-1648) и продолжено чередой однотипных общеевропейских конфликтов последующих трех столетий,9 должно было закончиться Версалем и установлением неких универсальных правил мирного сосуществования на базе Лиги Наций.

Проиллюстрируем сказанное выдержкой из речи Аристида Бриана — многократного премьер-министра Франции, лауреата Нобелевской премии мира, соавтора Локарнских соглашений10 и провозвестника Европейского Союза — речи, которую этот выдающийся политик-пацифист зачитал с трибуны по случаю официального вступления Германии в Лигу Наций осенью 1926 года:

«Разве это не волнующее зрелище, особенно возвышающее и обнадеживающее, когда мы думаем, что всего несколько лет после самой страшной войны, которая когда-либо опустошала мир, когда поля сражений едва ли успели очиститься от крови, народы мира — те же народы, которые были брошены в бой друг с другом — встречаются на этом мирном собрании и выражают друг другу общую волю сотрудничать в деле мира? Какое обновление надежды для наций! …Это значит, что мы положили конец всем ужасным и кровавым конфликтам, которые омрачили страницы истории. Больше не будет нашей земли, погруженной в нескончаемые страдания. Больше не будет войны! …Отныне судье предстоит объявить закон. Как индивидуальные граждане решают свои трудности с помощью судьи, так и мы будем решать свои вопросы мирным путем. Прочь с ружьями, пулеметами, пушками! Дайте дорогу примирению, арбитражу, миру!»

Впрочем, в обстановке 1938-39 годов сие выспреннее прекраснодушие не имело ни малейшего практического значения, фиксируя тот самоочевидный факт, что Версаль пал, а его защитники оказались слабы и уязвимы перед лицом фашистско-большевистского милитаризма, жаждущего кровавой жатвы и передела границ на свой лад.

Добро должно быть с кулаками: si vis pacem, para bellum — вывод до смешного банален, но иного История не предлагает, и в этом ее, Истории, сермяжная простота.

Дальнейшее известно (и вполне трагично). Зимой-весной 39-го Германия соблазняла Польшу военным союзом против СССР в обмен на передачу немцам Данцига и Коридора, однако Варшава решительно отказала, полагаясь на «гарантии безопасности», данные Францией и Великобританией. Судьба Чехословакии ничему не научила Варшаву, а кабинет Складковского-Бека до последнего разыгрывал карту «Великой Польши»11, игнорируя как политические, так и географические реалии, недвусмысленно указывавшие, что стиснутая двумя тоталитарными гигантами страна может полагаться на шляхетскую честь не в большей мере, чем игрок в русскую рулетку — на случайную улыбку Фортуны. Это же касалось стран Балтии, чья политика в отношении соседей граничила с самоубийством: практикуя «белый террор» и ставя вне закона любые просоветские движения, местные националисты отнимали права у немецких общин, провоцируя закономерное возмущение Берлина12.

В марте 39-го Германия предъявила ультиматум Литве и аннексировала Клайпедский край, а уже в апреле Гитлер приказал Верховному командованию Вермахта (OKW) начать разработку плана «Вайс» по вторжению в Польшу. Одновременно Италия аннексировала Албанию и подписала Стальной пакт, укрепив единство союзников по Антикоминтерновскому пакту 1936 года. Ось Берлин-Рим-Токио окончательно сложилась, оставляя СССР в полностью враждебном, угрожающем окружении. Понимал ли это Сталин? Вне всяких сомнений. В мае японские войска вторглись в просоветскую Монголию — начались бои на Халхин-Голе, и хотя компания в общем и целом складывалась успешно для Москвы, стратегическая обстановка продолжала ухудшаться. Появились реальные предпосылки для большой и заведомо проигрышной войны на два фронта (в Европе против Рейха, на Дальнем Востоке против Японии) при молчаливом невмешательстве бывших союзников России по Антанте.

Вялые трехсторонние переговоры между Москвой, Парижем и Лондоном весны-лета 39-го велись скорее по инерции, маскируя отсутствие политической воли с одной стороны и назревающий дипломатический блицкриг с другой. В начале мая изощренный переговорщик Литвинов был уволен с должности наркома иностранных дел; его место занял Молотов, годы спустя охарактеризованный Черчиллем следующим образом: «Я никогда не видел человеческого существа, которое больше бы подходило под современное представление об автомате». Для задуманного Сталиным был нужен именно такой — надежный, беспринципный, не знающий отказа, — ведь только такой мог наладить контакт с Гитлером и его свитой — людьми, гордящимися показным дарвинизмом и попранием всех и всяческих норм.

О, эти ребята были словно бы созданы друг для друга. Ситуативный альянс Москвы и Берлина стал эталонным воплощением принципа realpolitik — пожалуй, ничего более впечатляюще-грозного, нежели пакт Молотова-Риббентропа, западная дипломатия не знала ни до ни после. Две могущественные континентальные империи, чьи внутреннее родство и кровосмесительный антагонизм тянулись сквозь века со времен боданий Фридриха Великого и Елизаветы Петровны13, сели делить Европу, будучи олицетворением главных идеологических и экономических сил на континенте. Воистину, сбылся худший кошмар Старого света, предсказанный еще британскими эмиссарами эпохи Splendid isolation14, справедливо полагавшими, что объединение Германии и России положит конец гегемонии Великобритании.

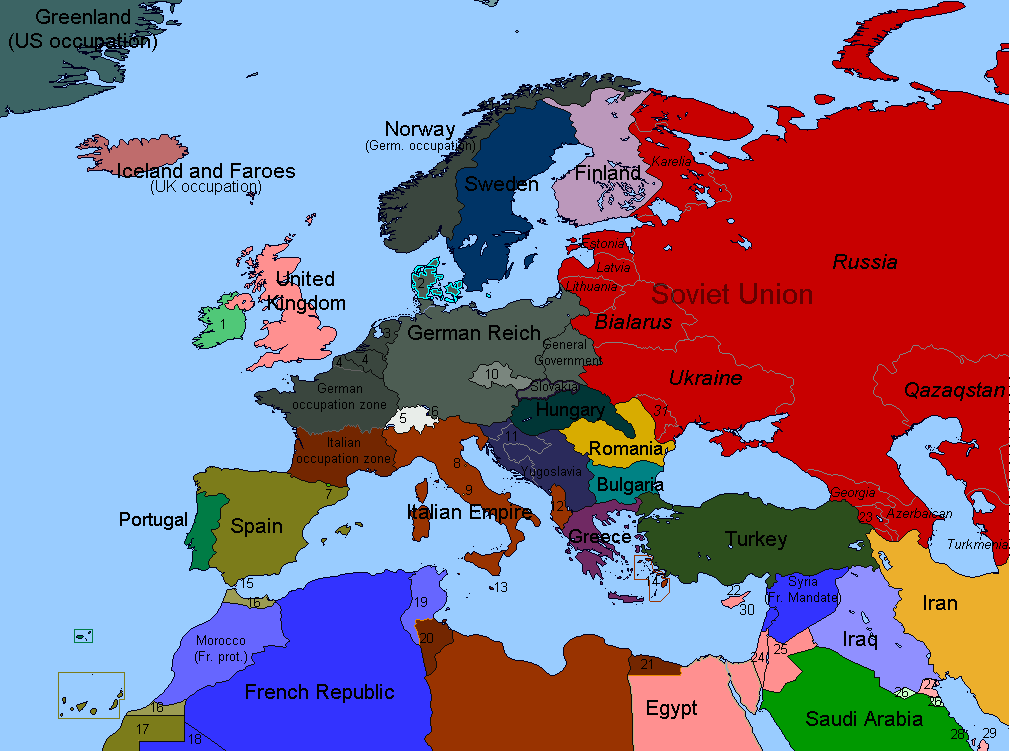

Так, в общем-то, и произошло. 1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу; 17 сентября это же сделала Красная армия; к октябрю все было кончено, несмотря на формальное объявление Рейху войны со стороны Парижа и Лондона. В современной историографии последующий период часто называют «странной», «фальшивой» или «сидячей» войной, подразумевая отсутствие активных действий на Западном фронте, однако для Германии и СССР он таковым не был. Напротив — это время лихорадочной активности. В конце сентября OKW приступило к разработке плана вторжения в Бельгию, Голландию и Францию; началась Битва за Атлантику; в октябре-ноябре советские войска реализовали первый этап аннексии Эстонии, Литвы и Латвии; 30 ноября, после отказа Финляндии «советизироваться» вслед за Прибалтикой, стартовала Зимняя война.

Дальше — больше. В апреле 40-го, действуя на упреждение, Германия приступила к захвату Норвегии и Дании. 10 мая началось вторжение в Бельгию — через полтора месяца Бенилюкс отошел Рейху, Великобритания потерпела сокрушительное поражение под Дюнкерком, а Франция подписала капитуляцию в Компьенском лесу, ссыпав последнюю горсть земли на курган скоропостижно почившей Версальской системы. Летом к дележке присоединился Муссолини: Италия вторглась в Египет, Сомали и Судан. Несмотря на неудачу агрессии против Финляндии и запоздалое исключение из Лиги Наций, экспансию продолжил и СССР: в июне, приняв ультиматум Москвы, Румыния передала советам Бессарабию и Северную Буковину.

К августу 40-го, всего через год после бесцеремонного московского рукопожатия, Гитлер и Сталин прочно держали Европу за горло. Франция была повержена; Великобритания заперта на своем острове — конечное поражение «владычицы морей» казалось вопросом времени. На юге господствовали зависимые от Берлина фашистские режимы, а на востоке пролегла новая граница СССР и Рейха, чьи географические «сферы влияния» отсылали чуть ли не к естественному размежеванию славян и германцев времен Великого переселения народов. Это был триумф и триумф молниеносный — даже Наполеон, чей военный и административный гений не подлежал сомнению, мог рассчитывать на подобное лишь спустя декаду опустошительных походов15.

История не знает сослагательных наклонений, как не знает она и морали. Сегодня нам известно, что Гитлер приказал OKW начать разработку плана вторжения в СССР еще в июле 40-го, едва покончив с Францией; нам известно, что одержимость фюрера расширением жизненного пространства немецкой нации за счет порабощения славян носила совершенно иррациональный характер; нам известно, что упертость Гитлера в восточном вопросе могла тягаться разве что с его же пещерным антисемитизмом и чисто капральской верой в превосходство немецкой военной машины. Сталину сии хтонические бездны были неведомы, и логика, которой руководствовался большевистский тиран, заключая пакт с тираном нацистским, была логикой шахматиста-любителя, а не сорвавшегося с цепи фанатика. Быть может, к концу войны, после Ялты и Потсдама, набравшись уму-разуму, кремлевский затворник и вправду стал большим геостратегом, но в 1939-41 годах он таковым не был, а все его ходы этого периода укладывались в линейный и хорошо считываемый замысел восстановления Российской империи в ее прежних границах.

Сталин не собирался воевать с Рейхом — точно не в 1941-м, и вряд ли в 42-м. Полагаю, он бы предпочел вообще избежать такой войны: не потому, что считал Вермахт сильнее Красной армии (скорее наоборот, ведь на бумаге РККА превосходила немцев почти во всем)16, а потому, что российский имперский проект никогда не посягал на выход к Рейну, предпочитая грезы о Святой Софии. Сталин взял Прибалтику и Западную Белоруссию, взял Галицию и Бессарабию, попытался взять Финляндию, вторя направлениям русской экспансии всех предшествующих столетий, и представляется закономерным, что на следующем шаге, пользуясь слабостью Великобритании и нейтралитетом Германии, СССР должен был позариться вовсе не на Пруссию, но на Болгарию, часть Югославии и, разумеется, Турцию, — распространяя владычество Москвы именно в те области Евразии, куда издревле устремлялись взоры русских владык, с Вещего Олега начиная.

Вообразив обстановку 1940 года, нельзя не задуматься о мире, в котором мы все могли бы жить, не случись нападения Гитлера на СССР, равно как сложно уклониться от мрачной фантазии иного сорта, предполагающей, что годом позже Япония выберет для своей глобальной экспансии не Юго-Восточную Азию и Тихий океан, но Азию Северную, то есть советско-китайский Дальний Восток. Это мир пугает даже чисто теоретически, колеблясь между обществом тотального подавления à la Оруэлл и галлюциногенным технофашизмом The Man in the High Castle Филиппа Дика. К счастью, такому миру было не суждено сбыться, а Эпоха Империй, достигнув апогея к осени 40-го, не выдержала амбиций ее демиургов и низверглась в ницшеанскую бездну, обрекая миллионы на безымянное погребение в окопах и печах, но и давая миллиардам шанс на иное, чуть более осмотрительное будущее.

После войны Черчилль напишет: «Преступления побежденных находят свое объяснение, но, конечно, отнюдь не оправдание, в безрассудстве победителей». Верно и обратное — преступления победителей находят объяснение, но отнюдь не оправдание в бесчинстве поигравших. Советская Россия раздула костер Второй мировой наравне с Рейхом, а холодное изуверство Сталина в отношении порабощенных стран предвосхитило Холокост и трагедию Восточной Европы. Концлагеря, депортации, бессудные казни, террор по сословному и этническому признаку — все это практиковалось в СССР задолго до прихода Гитлера к власти, а режим, насаждаемый большевиками в Западной Украине и Прибалтике, был менее откровенным, но не менее страшным в сравнении с творимым в оккупированной нацистами Польше17.

Я всегда считал Черчилля наиболее выдным политиком XX века, но его величие, на мой вкус, было не в том, что в роковой для родины час он пообещал соотечественникам кровь, пот, слезы и fight on the beaches18, но в том, что он — единственный из всех — с самого начала видел полотно войны глобально и учитывал буквально все: политические реалии в Африке, Малайе и Китае, стратегическую важность проливов и океанских конвоев, промышленный и мобилизационный потенциал вовлеченных в войну держав. Он был истинным британцем в том смысле, что был человеком моря — он знал, что мировую войну нельзя считать выигранной, даже подчинив континентальную Европу (как это до поры мыслилось Гитлеру и, видимо, Сталину); от него не укрылась военная слабость Италии; он предвидел, что быстрый крах Франции и неудача в Битве за Британию лишь распалят аппетит фюрера.

А потому случившееся 22 июня 1941 года не стало для Черчилля громом среди ясного неба; наоборот — то был спасительный набат, возглашавший, что две злокачественные империи наконец схлестнулись, а значит, — настало время творить добро из зла.

Союз со Сталиным был невозможен в 30-е и стал неминуем в 40-е — такова сардоническая диалектика Истории.

Чтобы изничтожить раковую опухоль в теле Европы, требовалась химиотерапия — внешний яд, одолевающий яд внутренний. Этим ядом была Советская Россия — огромная, дикая, растоптавшая собственное прошлое и готовая на любые жертвы ради химерического будущего. Сталин был враг, и враг грозный, но с ним можно было говорить и договариваться, в то время как Гитлер являл тип чумной блохи на закорках лучшей армии планеты: едва ли можно вообразить что-то более смертоносное и при этом неуправляемое.

22 июня 41-го Германия выбрала смерть, а Великобритания — жизнь, однако — как это часто бывает с морелюбами и негоциантами — сей похвальный жребий был оплачен во многом за чужой счет, а отложенные последствия, заложенные в купчую мелким шрифтом, превзошли самые смелые фантазии предшественников, идеалистически полагавших, что даже продав душу Дьяволу, можно снискать искупление — лишь бы помыслы были чисты. В XX веке желающих исполнить Фауста оказалось предостаточно, но на первый план вдруг вышли вопросы гигиены.

Продолжение следует.

После смерти Ленина, отхода от идеи мировой революции и утверждения доктрины «построения социализма в отдельно взятой стране» (1925-26) Коминтерн превратился в разветвленную сеть влияния, действующую по прямому указанию Москвы в интересах последней. Начиная с конца 20-х и вплоть до роспуска в середине 40-х Коминтерн выполнял в том числе боевые функции, устраняя политических врагов Сталина и организуя диверсии, направленные на подрыв политической стабильности капиталистических держав. В 30-е Коминтерн сочетал функции внешней разведки и законспирированной террористической организации, будучи плотно укомплектован сотрудниками НКВД.

Речь о визите Черчилля в Рим в январе 1927 года, в рамках которого он дважды встречался с Муссолини и сделал несколько комплиментарных заявлений для прессы.

В 1934-35 годах в Британии активно продвигали т.н. Peace Ballot: граждане метрополии поддержали политику разоружения и международного сотрудничества на базе Лиги Наций. Годом позже, в разгар Рейнского кризиса, состоялось несколько митингов с призывами мирного разрешения конфликта, а в Парламенте возобладали прогерманские и пацифистские настроения.

В 1919-20 годах Антанта предлагала большевикам зафиксировать новую границу с Польшей по т.н. Линии Керзона, однако Ленин отказал, полагаясь на военную силу. В 1921 году, по итогам Cоветско-польской войны, большевики потерпели поражение и были вынуждены заключить Рижский мирный договор, отодвинувший границу много восточнее, почти до Минска.

После прихода Гитлера к власти Мартин Хайдеггер вступил в НСДАП и стал ректором Фрайбургского университета, оставаясь активным нацистом до конца войны. Дмитрий Мережковский в середине 30х получал стипендию от правительства Муссолини, симпатизировал Франко и приветствовал антибольшевистскую политику фашистских режимов; после нападения Германии на СССР выступил на немецком радио и сравнил вторжение со “Святым Крестовым походом”.

Так, в боях с республиканцами, защищая дело фашизма, участвовали генералы Добровольческой армии Анатолий Фок и Николай Шинкаренко.

Просвещение и проистекающий из него переворот общественного сознания на первом этапе привели к Великой французской революции, а затем к быстрому росту республиканских настроений в остальной Европе (период 1830-48 и далее). Национальное стало преобладать над сословным, предопределив закат абсолютизма.

Характерно, что все без исключения правители крупных европейских стран начиная с раннего Средневековья искали возможность разжиться титулом императора, подражая Риму (а затем Византии). Первым таким «самозванцем» принято считать Карла Великого (768-814), а к числу последних можно отнести Николая Второго Романова, после расстрела которого «официальные» императоры в Европе повывелись.

Война за испанское наследство (1701-1714), Семилетняя война (1756-1763), Революционные и Наполеоновские войны (1792-1815), Крымская война (1853-1856).

Локарнские соглашения (1925) фиксировали «незыблемость» западных границ Германии и включали Веймарскую республику в систему международных отношений. Являясь частью Версальской системы, соглашения были устремлены на недопущение новой большой войны в Европе, игнорируя многие территориальные споры, разрешать которые предлагалось сугубо мирным путем, в Лиге Наций. Немецкие нацисты ненавидели Локарнские соглашения наравне с Версальским договором. В 1936 году Германия де-факто вышла из соглашений, заняв демилитаризованную Рейнскую область на границе с Францией.

Положение Польши после Версаля было парадоксальным: несмотря на то, что последнее независимое польское государство было ликвидировано еще в 1795 году, а в годы Первой мировой многие поляки воевали на стороне Центральных держав и даже удостоились марионеточного Regentschaftskönigreich Polen, противостоящего Антанте, по итогам стрельбищ именно Антанта сделала ставку на создание полностью независимой Польской республики в качестве доминирующей силы Восточной Европы. В результате, Польша получила огромные территории, долгое время принадлежавшие Российской, Германской и Австро-Венгерской империям, включая и те регионы, которые вышли из подчинения Варшавы еще в XIV-XVII веках; в частности: Верхнюю Силезию и Восточное Поморье.

Особую роль в притеснении немецких общин играла земельная реформа: в результате принудительной национализации немецкоязычные дворяне и крупные землевладельцы потеряли значительную часть собственности. Параллельно шел процесс ограничения гражданских прав балтийских немцев: вводились запреты на немецкоязычные школы, ликвидировлись немецкие церковные приходы, создавались барьеры на владение отдельными профессиями и т.п.

Неожиданная смерть последней в 1761 году спасла Пруссию от разгрома в ходе Семилетней войны. Взошедший на российский императорский престол Петр III восхищался Фридрихом и пошел на сепаратный мир, подписанный в Петербурге в следующем 1762 году. Россия вывела армию из Восточной Пруссии и вернула Фридриху все завоеванные земли. Летом того же года Петр был низложен в результате дворцового переворота, однако новая императрица Екатерина II предпочла сохранить мир.

После Венского конгресса и образования Священного союза в 1815 году Великобритания утвердилась в качестве ведущей морской, торговой и колониальной силы, однако ее позиции в континентальной Европе ощутимо ослабли. На протяжении следующего столетия, вплоть до начала Первой мировой, внешняя политика империи сводилась к принципу divide et impera: Лондон стремился разрушить или ослабить любой альянс, направленный на чрезмерное усиление Франции, Австрии, Пруссии и России. Опасения по поводу военного взаимодействия Берлина и Петербурга стали особенно острыми после создания Второго Рейха под руководством канцлера Отто фон Бисмарка, который придерживался линии на дипломатическое сближение с Россией и пролонгацию Союза трех императоров.

Начиная с Битвы у Монтенотте (1796), в котором молодой революционный генерал Бонапарт нанес первое чувствительное поражение Империи Габсбургов, и заканчивая Ваграмской битвой (1809), в котором император Наполеон I довершил разгром Пятой коалиции, обеспечив Франции безраздельное господство в континентальной Европе.

Согласно оценкам историков, к 22.06.1941 Красная армия располагла на западном театре военных действий 190 дивизиями против 166 у Вермахта (с учетом союзников по Оси), имея огромное преимущество в тяжелой технике (15,5 тысяч единиц против 4,3 тысяч) и самолетах (10,7 тысяч единиц против 4,8 тысяч).

Не говоря о прямо присоединенных к Рейху территориях, где вплоть до 1942-43 годов репрессии были относительно избирательны, за очевидным исключением террора против евреев и цыган.

Как представляется, радийные речи Черчилля этого периода стали частью Мифа о Победе задним числом, уже после окончания войны, тогда как в реалиях мая-июня 1940 года куда большее значение имело то, что Британию и ее недругов, как и во времена Наполеона, разделял Ла-Манш.