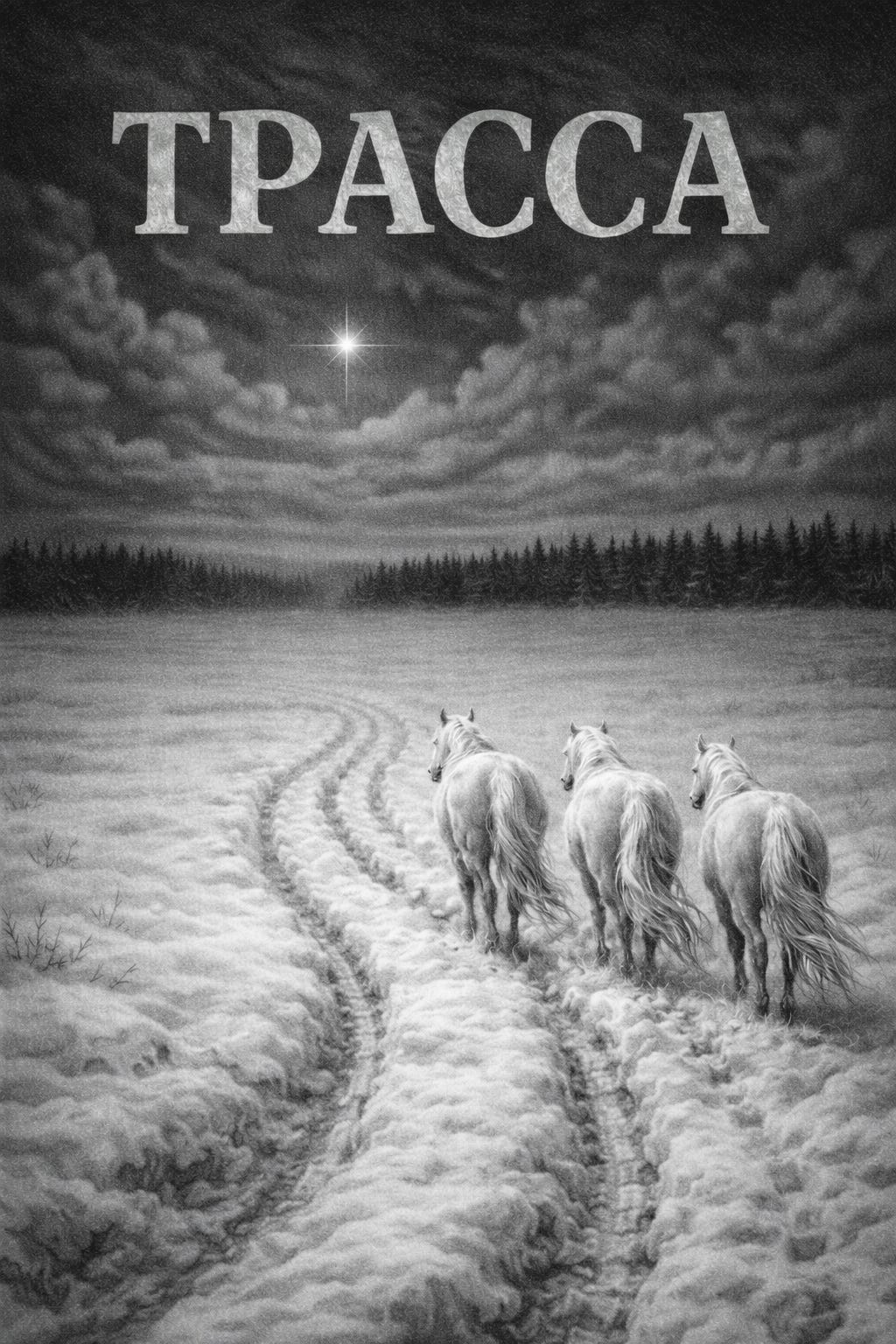

Трасса

повесть в пяти картинах

«— Ты думаешь о том, в какой мир тебе предстоит вернуться?

— Я думаю о каплях воды»

Дон Делилло, «Ноль К»

Картина первая

«Калипсо»

«Всякий раз, как я замечаю угрюмые складки в углах своего рта; всякий раз, как в душе у меня воцаряется промозглый, дождливый ноябрь; всякий раз, как я ловлю себя на том, что начал останавливаться перед вывесками гробовщиков и пристраиваться в хвосте каждой встречной похоронной процессии… я понимаю, что мне пора отправляться в плавание, и как можно скорее. Это заменяет мне пулю и пистолет».

Герман Мелвилл, «Моби Дик»

- 1 -

Один повесившийся американец как-то написал, что Бог говорит и действует целиком через людей, если Бог вообще есть. Поэтому хватит кривляться и заигрывать с псевдонимами. Больше никаких масок и комиксовых супергероев в обтягивающих яйца трико. Только правда-матка, только хардкор. Слишком патетично, скажете вы. Хах, пожалуй. Топаем дальше. Меня зовут Марк Супербродяга, и я покинул дом, чтобы увидеть мир. Какое-то тупое выдуманное имя, скажете вы. Ни хрена, так уж меня назвали — Марк. Конечно, моя фамилия не Супербродяга, но и эти записки — не задротский рапорт в казарменном стиле.

Вы когда-нибудь слышали про Александра Супербродягу? Рассказываю: пацан из обеспеченной калифорнийской семьи чутка ударился головой, разорвал паспорт и двинул по Америке автостопом. Без денег, но с мечтой. Он воображал себя кем-то вроде Одиссея, с той разницей, что Одиссей возвращался домой, на Итаку, к любящей Пенелопе и возмужавшему Телемаху, а наш пацан натурально сбежал от родного порога. Да, побег в чистом виде. И знаете, я его понимаю — наш век, возможно, то и отличает, что слово «дом» подверглось инфляции. Нам есть куда вернуться, но зачем? Там лишь скука и паутина по углам.

Вообразите себе картину. На Итаке вместо утонченных греков поселились странные мужики с идеями о мировой империи от окияна до окияна; потом, значит, крест, византийские порядки, классовая борьба, химзавод, ядерные ракеты, старость, усталость, радикулит. Вместо смоковниц на взморье нынче торчат облезлые рога ЛЭП, а уютный галечный пляж, где когда-то набирался сил ловкий Телемах, отвели под отстойник химзавода (который, понятно, лет двадцать как закрыт, но все еще отравляет грунтовые воды ядом, получаемым из причудливых сочетаний редких элементов таблицы Менделеева). Пенелопу переименовали в Родину-мать, залили бетоном и водрузили на самую высокую точку острова, с тем чтобы насаждать среди аборигенов правильное единобожие. Про Одиссея давно забыли, его больше не ждут. Ходят слухи, что одно время он маскарадничал в образе вождя мирового пролетариата, но потом ему надоело, и он отправился дальше. Или подальше: от химзавода, угрюмых проповедников принудительного счастья и тотального равенства, начинающегося со слова «народ».

Однажды утром я представил все это, после чего сомнения отпали сами собой. Я рывком сорвал замусоленные простыни, сел на край койки, утер испарину краем наволочки, навестил клозет, побросал шмотки в рюкзак и был таков. Больше меня на Итаке не видели. Хочу заострить ваше внимание — я пишу эти записки для себя, но посвящаю их главному беглецу современности, Супербродяге из девяностых. То был смелый пацан, он прочухал главный подвох нашего мира, и я хочу быть достойным его памяти.

Скажу еще об одной важной фишке — в этом тексте я не буду ругаться матом, я и так понятен любому дегенерату, как пел Вася Вэ из «Кирпичей». Причина покажется вам глупой, наивной, вы можете заподозрить нарочитость, издевку. Так вот: я маме обещал. Да, я сказал матери, что буду вести что-то типа дневника. Она мне: «Дашь почитать?» И как, блин, отказать маме? Конечно, мам, не вопрос. А про себя думаю: «Придется чутка возвысить стиль, ведь слова на “х” и “б” она вряд ли одобрит». Поэтому не обессудьте, матерные вольности нынче за скобками. Знаю, вы ребята с воображением, додумаете сами.

Так, с главным мы, кажись, разобрались, теперь о погоде. Два факта: 1) жарит не по-детски; 2) я сижу на обочине Памирского тракта. Идея фикс Александра Супербродяги — Аляска, но я родился и вырос в Сибири, мне эти снега и медведи еще в пеленках засели в печенках. Горы — другое дело, поэтому: Памир, долина реки Пяндж, две с половиной тысячи метров над уровнем моря. Под ногами Таджикистан, его пыльные желтые камни в протекторе моего правого ботинка — чувствую один такой камень, он перекатывается по грунту с легким похрустыванием. Вслушиваюсь в эти простые звуки; я и сам прост, молод, закопчен, с налетом тех сотен километров, что уже пройдены по России, Казахстану, Киргизии.

Я не знаю, где конечный пункт моего странствия. Одни бродяги возвращаются домой, другие бегут к горизонту. Я из последних. Говорят, за горизонтом ничего нет. Только беспощадный Solar, сжигающий смазку в подшипниках икаровского крыла. Сын Дедала рухнет, но значит ли это, что не стоило взлетать? Не думаю. А думаю я о конкретных вещах: как бы не выхватить тепловой удар; как бы добраться до Калаи-Хумба — есть такой городок в местечке, где Обихумбоу кормит яростный поток Пянджа, на стрелке рек.

Позади другие чудные места: Аликуш, Мургаб, Хорог. Эти названия — словно заклинания в пахнущей пряностями восточной книге сказок. Я мысленно вывожу их алыми чернилами на хрустящем пергаменте. Книга заключена в переплет, чьи стальные застежки тускло поблескивают в переменчивом свете моего воображения. Позади перевалы Кызыл-Арт и Акбайтал, черное озеро Каракуль, плоскогорья с потрескавшейся землей, без единого клочка травы — эти долины смерти Восточного Памира. Но сегодня мне нужно в Калаи-Хумб. Это моя цель.

Я вышел на трассу до первого света зари, молчание было у меня снаружи, молчание и внутри. С тех пор минуло немало часов бесплодного ожидания. Машины здесь ездят редко, а те, что попадаются, идут с диким перегрузом. Запоминающаяся черта околоафриканских по уровню жизни стран — любой транспорт используется как общественный. Люди едут из кишлака в кишлак, на лицах печать вековой покорности, глаза неподвижны. Иногда мне кажется, что в этих глазах отражается текучая вода, но чаще — ничто.

Солнце висит прямо над головой. Гарь обочин, рокот Пянджа. Мне жарко, хочется пить. Однако я спокоен. Мои кости давно впитали закон трассы: выйди на обочину, подними руку и попадешь туда, куда хочешь. Из закона нет исключений, как нет дороги, по которой нельзя уехать автостопом. Главное — запастись выдержкой. Трасса не любит спешки, трусости, вранья. Будь с ней честен, и она не подведет. Знаю, звучит как гротескное сектантское учение. Следом должно быть что-то про растирание висков дорожной пылью и омовения в моче горного козла на 666-м километре. Смех смехом, но на трассе нельзя не быть суеверным, немного язычником. Не загонять себя в стойло, смиряясь с властью незримых сил, управляющих миром. Не поднимать взор к Вечному синему небу, где обитают насмешливые духи Тенгри.

Мое спокойствие пытаются поколебать стрелка наручных часов и чувство соперничества. Полдень: я проехал всего ничего, а до Калаи-Хумба еще больше сотни километров по серпантинам и прижимам. Вы поняли правильно — я путешествую не один. Сейчас мой компаньон где-то впереди, прорывается по трассе, терпеливый, как апостол. Он такой же, как я, но не я. Лучше, чище, смелее. Вчера он вырвался вперед, и сегодня мне нужно его догнать, ведь мы договорились состыковаться именно в Калаи-Хумбе, на перекрестке дорог (нужная ведет в большой город Куляб, к границам горного Бадахшана, и дальше, в дымчатые, заполненные миражами оазисы Душанбе).

Я помню нашу беседу среди кочующих песков Иссык-Куля. Бледный диск опускался в холодную магму; на пиках Тянь-Шаня снег сочился кровью; короткий день отлетал с бередящими порывами октябрьского ветра.

Компаньон рассказывал историю:

— Просыпаешься в совершенно незнакомом месте, видишь реку. Тоже незнакомую. Решаешь плыть, но лишь смутно догадываешься, почему, зачем плывешь. Вокруг только вода. Не знаешь, есть ли дно, и впадает ли река в море. Не знаешь даже, что на другом берегу, ведь берег скрыт в тумане. Затем попадаешь на отмель, но течение влечет дальше. Пути назад нет.

— И?

— Что мы знаем? Только то, что умеем плавать.

— И?!

— Так плыви дальше, идиот!

Компаньон хранил много странных историй. Он умел рассказывать, я — слушать. Теперь его нет, он исчез в мареве поворота, оставив меня с пейзажем, где все знакомо, но непрочно, как дым. Где камни рассыпаются в руках, и течет вода, унося все, что люди считают святым. Компаньон исчез, а я этого и не заметил. Теперь мне нужно его догнать, нужно в Калаи-Хумб. Машины не едут, я один в ущелье, воздух дремлет на прибрежных валунах. Шум в голове.

- 2 -

«Калаи-Хумб», «Калаи-Хумб», «Калаи-Хумб...» — шепчут мои обветренные губы. Я повторяю название, и чем дальше, тем меньше в нем смысла. Слово распадается на отдельные звуки; каждое «а» тянется дольше «у»; согласные трутся о небо, вскоре остаются только протяжные гласные. Повторяю их снова и снова: «а-ааа-аа», «у-уу», «а-ааа-аа». Мычание осла. Своего рода молитва.

Я запрокидываю голову и вижу, как солнце бредет к западу. Воздух наливается золотом, еще немного, и дневной свет начнет угасать, его поглотит стена ущелья, врастающая в небо на добрых полтора километра. Я начинаю забывать места, из которых приехал. Ущелье не имеет начала и конца, я попал в него из другого, похожего, и после будет еще одно — свет там будет падать под иным углом, но это меня не обманет. Королевство кривых зеркал, восточная сказка, пахнущая не только пряностями, но и страхом. Клаустрофобия. Разряженный воздух. Горная болезнь.

Не так давно я ехал вдоль реки в кабине грузовика. Еще несколько верст навстречу волшебному граду, еще один молчаливый человек с птичьим носом и смоляными бровями — он не спрашивал, а я не отвечал: дорога красноречива сама по себе. Порой извилистая грунтовка прижималась к реке вплотную. Массивная тень большегруза гнала перед собой грязно-коричневые гребешки узких волн. Мотор тужился на подъемах, его хриплый вой сливался с рыком Пянджа. Смесь из потрескиваний, скрежетов, гула и аритмичного барабанного боя, угнетающего перепонки. Напев, который не забыть.

Я помню женщин: сидят на противоположном берегу, полощут белье в спокойных заводях, с ног до головы закутаны в черное, лица скрыты платками. Я различаю плавные движения пальцев, монотонно перебирающих складки набухшей от влаги одежды. Вот одна из женщин встает, под угольным покровом угадывается крутой изгиб спины — он повествует о характере и подспудной, затаенной силе. Женщина смотрит на наш берег, ее тень ложится ровно, покрывая несколько человеческих ростов. Мои глаза слезятся от внезапного сполоха: возможно, это солнечный блик отразился от переката; возможно, это отсвет чуждого мира, на мгновение вырвавшись из узилища чадры, хлестнул по глазам кяфира. Слитный голос реки и машины пересиливает прочие звуки, но мне чудится, что я слышу тихий разговор, медленно произнесенные фразы. Берега полны женщин, но совсем не видно мужчин. Кажется, мужчины ушли на войну. Кажется, женщины стирают белье и переговариваются цитатами из Священного писания. Кажется, их белье не перестирать и за тысячу лет... И вдруг понимаю: голову все-таки прилично напекло.

Бреду к реке, не разбирая дороги. Изможденное тело качает, тень коротка и выщерблена — я с тупой злобой топчу ее ногами. Отвешиваю себе оплеуху, делаю вдох и сую раскаленный череп прямо в пасть Пянджа. Морок срывает вместе с потом и жировой прослойкой. Матерюсь, фыркаю, растираю лицо водой, жадно глотаю живое, тягучее. Вот вам мой совет, ребятушки: всегда берите с собой кепку, а то не ровен час крышей протечь, как я сегодня. Мою-то кепи унесло ветром еще в Киргизии, на сумасшедшем перевале Талдык, где Алайский хребет стекает к поселку Сары-Таш у переднего края Памира. Места там, доложу я вам, за гранью понимания: марсианского вида долины, селения с плоскими крышами — строившие их люди не знали слова «дождь». Настоящее Чистилище.

Сажусь на камень, снимаю обувь, опускаю ступни в прохладный ток реки. Что бы сделали на моем месте герои? Одиссей показал бы фокус, что-то волшебное. Александр Супербродяга зачитал бы несколько утешительных строк из Льва Николаевича. А что же я? Лишь жалкий подражатель, сижу, расчесывая мозоли, и палюсь на проносящуюся сквозь пальцы воду.

Обрывистые стены ущелья, козьи тропы, редкие деревья, в чьей робкой тени ютятся разбросанные тут и там кишлаки. Люди, похожие на камни, и камни, похожие на птиц в небе; вон они — кружат полумесяцем над бурлящим перекатом. Твари, падальщики, безличные свидетели войны, что идет в этих горах веками. Ахейцы воевали с Троей десять лет — особая цифра, своего рода метафора вечности. Но что они понимали из своих юных дохристианских времен? Врастая в обыденность, война больше не кажется эсхатологическим пределом, и люди уже не хотят, чтобы она заканчивалась. Воюющая армия не стремится к победе: когда леденящий омут фронтовых сумерек пожрет эхо последнего выстрела, солдат распустят по домам, где им больше не будет места, как существам, отмеченным смертью. Кровь порождает кровь, а долгая война производит особый вид двуногих, подчиняющийся законам изнаночного мира. Падет враг, и эта армия начнет сражаться сама с собой. Троя сгорела, но ахейцы не перестали жечь, они лишь развернули копья и факелы: подальше от берегов Малой Азии, поближе к родному порогу — порогу, с которого сбежал Александр Супербродяга. И я сам.

Я долго бежал, но дороги, ведущие из империи страха, извилисты, они водят тебя кругами, как беднягу Эдипа, этого нечестивого слепца. Под моими ногами Таджикистан, на противоположном берегу реки — Афганистан. Воистину, царство Агамемнона, имманентное царство песка и крови. И разве есть в этом краю хоть кто-то, не впитавший с молоком матери предание о войне, посеянной до начала времен и продолжающейся, длящейся, тянущейся, словно тонкая красная линия, по дну этого бесконечно глубокого ущелья? War never changes.

- 3 -

Ребят, ну вы чувствуете, как жестко меня накрывает?! Это солнце, эта жара, эта высота, эта, это, то, се. Нестерпимо! Но я обещал маме, поэтому давайте все-таки обойдемся без грубостей. Вы и так поняли, о чем я.

— Э-эй, друг!

Прибрежные кусты раздвигаются, пропуская мужчину: он молод, даже юн, роста среднего, волосы коротко и неаккуратно острижены, лоб чуть завален, кожа темная и блестящая. За его спиной плетеный короб, полный каких-то плодов, в руках — продолговатый бидон.

— Ты зачэм здэсь?

Голос громкий, грудной. Как и все местные таджики, незнакомец тянет гласные, отчего звуки становятся мягкими, удлиненными, будто произнесенными нараспев.

— Машину жду, — коротко отвечаю я.

— Ка-акой машин?

— Который увезет меня отсюда. — Вынимаю ноги из воды, тянусь голой пяткой к лежащему поодаль ботинку. — А ты сам кто будешь?

— Я дом идти, нэдалэко. — Мужчина снимает поклажу и усаживается на корточки; смотрит снизу вверх, немного исподлобья. — Ты русский, да?

— Сибиряк.

К русским на трассе в ближнем зарубежье диаметральное отношение: или большая любовь, или горячая ненависть. Когда обитатели бывших имперских окраин слышат слово «Сибирь», для них это примерно то же самое, что «Северный полюс» или «Антарктида». Абстракция, что-то про далекие земли, где медведи ходят по улицам и едят прохожих. Подобное изъятие себя из русского контекста давно вошло у меня в привычку — это удобно, да и безопасно, особенно в глухих мусульманских регионах вроде Памира.

— Сэбы-ы-ырь, — собеседник вытягивает губы трубочкой и пропускает через них слово, как бы пробуя на вкус. — Далэкий, зима, да?

— Не без этого.

Шнурую ботинки. Пора сваливать. Разговоры с местными всегда бесплодны (если, вестимо, это не водитель, везущий тебя на точку). Такие разговоры даже вредны: сначала приходит один абрек, за ним другой, и вот вы оживлено беседуете на обочине, а редкие машины идут мимо, не останавливаясь. Базовое правило автостопщика — голосовать подальше от населенных пунктов и скоплений аборигенов.

— Пэй, а?

Мужчина откупоривает бидон; внутри что-то белое, подернутое жировой пленкой — молоко, понимаю я. Ругаюсь про себя (мама, прости), но от подношения не отказываюсь. Для горцев это оскорбление, ведь я на их земле, а значит — гость.

— Спасибо. — Молоко густое, пахучее, отдающее травой и свежим навозом; во рту остается солоноватый привкус — наверное, козье, ведь коров здесь не держат. А ведь хорошо. Возвращаю бидон и повторяю, на этот раз с искренним чувством: — Спасибо!

— Мой имя — Авлод. — Мужчина протягивает правую руку, а левой касается груди на уровне сердца, одновременно склоняя голову, что придает его позе несколько комичный вид. — Мой сэмья здэсь жить.

— Марк.

Ладонь у Авлода жаркая, шершавая, как нагретые солнцем стены пастушечьей мазанки.

— Кушать идэм, да?

Мой новый внезапный друг указывает на извив реки, где водный рукав уходит в сторону, образуя отмель: каменистая у берега, она чуть поднимается в своей удаленной части, переходя в тенистую рощу, скрытую между Памирским трактом и обрезом Пянджа.

— Извини, но мне ехать надо. — Пытаюсь обозначить приоритеты и упредить дальнейшее красноречие. — Меня ждут.

— Куда эхать? Зачэм?

— В Калаи-Хумб.

Моргает. В глазах — больших, влажных, непроницаемого оттенка — беспомощное выражение.

— Ка-ла-и-Хумб, — раздельно повторяю я. — Там! — тычу пальцем в направлении невидимого города. — Ехать надо!

— А-аа, — с пониманием кивает Авлод. — Ка-а-ай Хумбэ-э, да... — снова пропускает слово через вытянутые губы. — Ай, далэко... — прячет голову в ладонях, будто извиняясь. — Завтра эхать, сэгодня отдыхать.

— Спасибо, но нет. — Блин, да он к себе в кишлак зовет. Этого еще не хватало. — Ждут меня, ехать надо.

— Как эхать? Машин нэт у тэбя.

— Автостопом.

И снова это травоядное выражение в глазах.

— На попутках, — поясняю я. — С добрыми людьми, кому не впадлу.

— У нас люди хороший, да? — то ли спрашивает, то ли утверждает Авлод. — Добрый люди.

— Очень. Но мне реально пора.

— И как — бэрут тэбя? — Авлод кладет в рот былинку и перекатывает языком по нижней губе; заканчивать беседу он явно не собирается. — Дэнэг нэ просят?

— Нет, и угощают. — Делаю над собой усилие, изображая улыбку. — Хорошие люди, как ты.

Авлод удовлетворенно кивает:

— У нас в Бадахшон хороший люди, да. А стэпной таджик злой, плохой люди.

— Ага.

Развивать тему нравственных различий между жителями провинций Таджикистана не входит в мои планы. Солнце меж тем приближается к краю ущелья на афганской стороне. Скоро закат.

— Так, друг, — я протягиваю руку, — еще раз спасибо. Удачи!

В ответ Авлод вяло проводит по моей ладони, едва касаясь. Я разворачиваюсь и крупными шагами, чуть не бегом, устремляюсь к дороге. Ага, вот и знакомая выемка, которую я расковыривал весь день. Оставаться не вариант — кишлак слишком близко. Если голосовать здесь, рано или поздно притащится вся родня Авлода, и тогда от навязчивого горного гостеприимства уже не уклониться.

Стараясь не попасться на глаза близким — теперь я это чувствую — обитателям рощи, делаю пятьсот-семьсот шагов в направлении Калаи-Хумба. Уходить далеко тоже нет особого смысла — на своих двоих ущелье все равно не одолеть. Торможу за ближайшим поворотом, у истока зернистой прямой, теряющейся в нагромождении выбеленных скал. Грудь ущелья подставляет изломанные ребра лучам перезревшего солнца. В отдалении слышен клокот переката. Я знаю, что дальше трасса начнет петлять, цепляясь за насыпь прижима: там, где едва-едва могут разойтись два лошади, а любой четырехколесный транспорт вынужден уступать полосу, сдавая задним ходом, машину ловить бесполезно. Куда разумней остаться на прямяке. Здесь я хотя бы смогу вовремя подать сигнал, чтобы водитель сумел разглядеть мою сиротливую фигуру в подползающих сумерках.

Приваливаю рюкзак к покосившемуся, расщепленному у вершины столбу. С поперечины свисают обрывки проводов, похожие на переваренные макаронины. Нижняя часть столба обклеена портретами улыбающегося сытого господина с пышными, тронутыми благородной сединой, усами. Изображение дешево отретушировано, из-за чего кожа лица выглядит неестественно гладко, как у младенца. Улыбка под усами — мудрая, отеческая; глаза смотрят прямо, без определенного выражения. Господин облачен в нечто среднее между деловым костюмом и военным кителем, на груди — ярмарка орденов, а сбоку, под сердцем — аляповатый бант в национальных цветах. Вылитый Брежнев эпохи застоя. Но не будем ерничать, ведь передо мной — президент Таджикистана, герой гражданской войны, Пешвои миллат Эмомали Рахмон. Дяденька бдит на каждом столбе и заборе. Я еще не встречал кишлака, где бы портрет президента не являлся главным украшением местного нихера. Мусор, сараи без крыш, бедняцкие хибары и неизменная харя Рахмона.

Пасмурно усмехаюсь. После развала Союза Таджикистан не превратился в страну третьего мира — сказать так, значило бы сильно приукрасить действительность. Нет, здесь чисто Африка, только со среднеазиатским колоритом. Страшная нищета и убогость сочетаются с нелепым культом личности, тем более постыдным, ведь поклонение здешнему Лидеру нации происходит в условиях распада государства. У последнего нет ресурсов даже на содержание вменяемой репрессивной машины. Говорят, в Туркмении люди запросто исчезают на улицах. Рассказывают, что от соседнего Узбекистана веет подвальным застенком и потными лапами полицейского режима. Здесь все иначе — карикатурная диктатура банановой республики, правда, без бананов. Тьфу ты, гос-с-поди, скорей бы в Калаи-Хумб!

Ну вот и все, солнце село. Над афганской стороной пылает огненная корона, однако небо быстро остывает, а по низине уже стелется мутная пелена. Зажигаются звезды — сперва тусклые, почти незаметные, они с каждой минутой разгораются ярче, предваряя наступление долгой ночи. Становится зябко, неуютно. Приветствуя трассу в первом свете зари, я меньше всего рассчитывал застать ночь, практически не сдвинувшись с места, — на глухом перегоне, где русскую речь слышат примерно с той же регулярностью, что и стрекот Калашникова из талибанских селений на дальнем берегу. Попадалово, ребята, как есть попадалово. У Одиссея были верные спутники, закаленные в боях товарищи; что до Александра Супербродяги — он, конечно, парень не робкого десятка, только вот его авантюры пришлись на патриархальную амерскую глубинку. Морозить очко в освещаемом только звездами ущелье на границе Афгана — приключение из несколько иного адреналинового ряда. Это дает повод для гордости, но, к сожалению, никак не улучшает мою ситуацию. Шансы поймать попутку в сей темной и небезопасной мировой жопе стремятся к нулю. Даже так — после захода солнца шансы тупо помножили на ноль. Простая арифметика.

Холодно. Изо рта вырываются клубы пара. Приехали, блин. Такими темпами к утру я превращусь в кусок нетранспортабельного биоматериала. Свежемороженый таджикский полуфабрикат. И чего прикажете с ним делать? Известно чего: разогреть в духовке, соль по вкусу.

— Ма-арк!

Знакомый голос. Вижу пляшущий огонек фонарика на полотне трассы. Ба, да это Авлод! Приближается со стороны кишлака. Шагает быстро, торопится. Выследил? Или опять набрел случайно?

— Привет, Авлод, — говорю я, — давно не виделись.

— Ты зачэм здэсь?

Подходит. Вижу его глаза — в контрастном свете фонаря они смахивают на два лунных блюда.

— Машину жду.

— Машин нэ будэт сэгодня, Ма-арк, — качает головой Авлод. — Мы, таджик, здэсь ночь нэ эздить.

— Почему?

— А-афганский сторона стрэлять, контраба-анда. Наши пограничник стрэлять, па-атруль.

— Так может меня военные подкинут?

— Ма-арк, — Авлод косит глазом с видимой тревогой, — эсли воэнный увидэть, плохо будэт.

— Стреляют? — уточняю я.

— Можэт, стрэляют, можэт, нэт, — Авлод переминается с ноги на ногу, — зачэм провэрять, а? Идэм в дом.

— Я твоей семье точно не помешаю?

— Вай! Зачэм так говоришь, Ма-арк? Ты мой гость. Кушать будэм, чай пить будэм, хорошо.

— Ладно, друг.

Встаю. Тут и думать нечего — выход, предложенный таджиком, для меня оптимален. Уже очевидно, что на этом перегоне я если чего и выхвачу, то исключительно проблем на загривок. А компаньона мне сегодня так и так не догнать... Да и черт с ним, утро вечера мудренее.

Авлод, поминутно озираясь, семенит к обочине и соскакивает на тропу, уводящую прочь от основной дороги. Мы проходим те же пятьсот-семьсот шагов, но в обратном направлении, и не по трассе, а вдоль нее, сливаясь с кустарниками. Тропа втягивается в рощу, запримеченную еще днем. Вижу дом в глубине темного сада. Из освещения — едва тлеющая светляк над крыльцом.

В иных кишлаках, разбросанных по высотным притокам Пянджа, нет даже электричества. Горцы отапливают утлые хижины козьими кизяками. Однако здесь, вдоль Памирского тракта, селения имеют более пристойный вид: берег истыкан опорами ЛЭП, в крупных деревнях есть даже Интернет. Мелкие кишлаки довольствуются кустарными отводами от магистрали — дикость, но только если знать, что где-то живут иначе.

Вхожу в дом вслед за Авлодом. Просторная комната без окон, стены выкрашены в белый цвет, под потолком лампочка на длинном проводе. Мебели никакой, за исключением продолговатого стола на горбатых ножках. Вдоль стен устроены помосты, укрытые вытертыми коврами. Снимаешь обувь, взбираешься, складываешь ноги под себя. За такими столами удобно трапезничать в расслабленной позе, полулежа. В богатых домах их украшают узорами и резьбой (мужчины курят кальяны и пьют чай из маленьких фарфоровых чашек); в доме Авлода стол грубый, сбитый из подручных материалов. Обстановка бедная, но и здесь по-своему славно, а главное — тепло.

Помещение наполняется людьми. Первым входит старик: лысый и сморщенный, он передвигается удивительно быстро, проворно перебирая короткими ногами и поминутно стуча об пол тупым наконечником костяной палки. Порсо, как его представляет Авлод, окидывает меня цепким взглядом, трясет за руку и выговаривает на чистейшем русском: «Добро пожаловать, дорогой. Мы тебе рады».

Затем появляется невысокая женщина; в овальных руках большой казан с чем-то дымящимся, пахучим. Она ставит угощение на стол, выходит из комнаты, возвращается — на этот раз с подносом, заваленным черствыми лепешками. Женщина смотрит в пол, однако в текучих движениях ее тела я различаю грациозность, даже царственность. Ее зовут Зулмат.

Последними в залу врываются трое смуглых черноволосых ребят. Они громко выкрикивают что-то на таджикском, машут руками, не обращая на меня внимания, но стоит Зулмат сделать едва заметный повелительный жест, мгновенно стихают и рассаживаются вдоль стола. Замечают меня: глядят с интересом, без испуга, не забывая набивать рот едой. Настоящие персы-бесенята. Я тоже принимаюсь за ужин. Кушанье очень скромное: кроме овощного рагу и лепешек на столе шаром покати, но мне как-то не до разносолов. Благодарно уплетаю за обе щеки и, кажется, по скорости уничтожения съестного мало чем уступаю сорванцам-подросткам.

Утолив первый приступ жора, наклоняюсь к плечу Авлода и тихо спрашиваю:

— Это чьи дети?

— Зулмат, — он улыбается, — хороший рэбят, да?

— Замечательные, а отец их где?

— Отэц, — Авлод понижает голос, — нэ здэсь. Отэц — Сорбон, муж Зулмат, мой брат, ста-арший.

— Он придет на ужин?

— Нэт. — Авлод отводит взгляд. — Он уходить, да-авно.

Видимо, бросил семью, понимаю я и прекращаю расспросы. Матери-одиночки в старозаветном исламском мире — не та тема, которую стоит поднимать за ужином.

Казан пустеет. Зулмат уносит посуду, на столе появляется заварник с высоким изогнутым горлышком. Чай белый, почти прозрачный. Напиток обжигает, от него веет тонким цветочным ароматом. По телу разливается приятная сытая лень.

Завязывается негромкий разговор. Говорим, правда, в основном мы с Порсо. У старика отличный русский, почти без акцента, что выдает в нем бывшего гражданина Союза. Он засыпает меня вопросами — кажется, больше интересуясь не содержанием беседы, но самой возможностью поговорить на языке молодости.

— Тебе сколько лет, Марк? — спрашивает Порсо, хитро щуря подслеповатый глаз.

— Двадцать пять.

— Семья, дети есть?

— Пока не довелось.

— Эх, — разочарованно вздыхает старик, — а я в твоем возрасте уже с армии вернулся и четырех юных мужчин в доме поселил. Это, — Порсо тычет пальцем в грудь Авлода, — мой пятый внук, а это, — он поводит рукой над головами мальчишек, — правнуки, какие по счету и не скажу. Да и вообще, — смеется, — память уже не та.

— А сыновья, они с вами сейчас?

— Куда там, — Порсо отмахивается, — первый еще до независимости умер, второй в Душанбе, третий в Казахстане, четвертый в России. Вестей от них почти не получаю. Утешаюсь правнуками.

— Слышал, в Казахстане много ваших на заработках.

— Много, — кивает Порсо, — но в Москве больше. Эх, Марк, что за город — Москва! Я когда там учился, это был город белого камня. Я решил, что обязательно буду в нем жить. Не вышло... И доучиться не получилось. Вернулся назад, устроился шофером — так баранку и крутил до самой войны. А потом уже не до Москвы стало да и вообще ни до чего.

— Ты в Ма-асква бывать, да? — встревает Авлод; название русской столицы действует на него магнетически.

— Родился в Сибири, живу в Москве, — зачем-то вру я.

Во всех поездках я стараюсь объезжать хищный город стороной, но сознаваться в этом не хочется. Если скажу правду, последуют расспросы, а за ними — неизбежное разочарование. Горные таджики — добрые, честные люди, в чем-то похожие на детей. Они меня приютили, и было бы невежливо отнимать у них мечту о лучшем мире, даже если мир этот находится где угодно, но точно не в Москве.

— Ма-асква большой, богатый, — говорит Авлод со значением. — Хороший город, да?

— Кому как.

Собеседник понимает ответ на свой лад:

— Я слэдуший вэсна в Ма-асква эхать работать. Тожэ буду жить в Ма-асква. Как ты, Ма-арк.

— Желаю удачи. — Ободряюще улыбаюсь и кладу руку на плечо молодого таджика. — В Москве места всем хватит.

— Ма-арк, — Авлод с жаром обхватывает мою ладонь. — Ты та-ам быть, да? Тэлэфон свой дать, да? Я когда приэхать — звонить, ты помочь, да?

— Обещать не могу, но телефон дам.

Если уж начал врать, придется идти до конца.

— Отстань ты от гостя, Авло! — стучит тростью Порсо. — Он нам ничего не должен.

— Нет, нет, — я пресекаю благородную попытку облегчить мою участь. — Никаких проблем.

— Спасибо, Ма-арк! — Авлод сияет. — Большой спасибо.

— Да не за что.

Чувствую, как щеки заливает румянец, хоть прикуривай. Неловкий момент. Думаю о причудах горского мира: кажется, у этих людей нет ничего и они нуждаются во всем. Примитивная, едва ли не первобытная жизнь, а у молодых еще и полное отсутствие адекватных представлений об окружающей действительности, прогрессе, развитии технологий. Предел мечтаний — китайский грузовичок, китайские шмотки, китайский смартфон и работа на дальних выселках беспощадного российского человейника, где с тобой будут обращаться как с рабом, если не хуже. Все, что у них осталось, — руины большевистских строек, тени колониального прошлого. Их настоящее поглощает новая империя, тоже коммунистическая. Подозреваю, иго китайского желтого человека мало отличается от ига человека белого, советского. Из одного завоевания в другое. Не удивлюсь, если через пятнадцать лет таджики будут ездить на заработки не в Москву, а в Пекин.

Конечно, этих людей нужно учить, просвещать, вытаскивать из невежества. Но мне ли это делать? Я сижу за нищенским столом, в свете блеклой лампочки — выходец из метрополии, зараженный всеми ее талантами и пороками. Я не чувствую под собой опоры, позволяющей смотреть на этих людей свысока, и дело не только в том, что моя империя ослабла — хотя это так. Причина глубже. Мы, люди эпохи распада, утратили веру в свою непогрешимость, в превосходство нашего цивилизационного проекта. А без этой веры — крепкого морального императива — дух колониализма выхолащивается, сходит на нет. Мы больше не верим в себя, а они — в нас. Проект свернут, лавочка закрыта. Я понимаю это, а еще — что горцы во многом лучше людей, которых я привык видеть дома. Возможно, это мне нужно учиться у них. Бегство в архаику. Добровольное затворничество. Поиск твердой почвы там, где она еще осталась. Среди чистых, незапятнанных прогрессом людей. Среди чистых людей. Среди людей...

— Марк, тебе домой не пора? — В мутном зрачке Порсо появляется странный блеск. — Уже осень, скоро здесь холодно станет, не для путешествий.

— Когда-нибудь, — отвечаю я. — Но сперва — в Калаи-Хумб. До него, насколько я знаю, уже недалеко.

— Ка-ла-и-Хум-бэ... — медленно выговаривает старик. — Я почти семьдесят лет прожил в Бадахшоне, но там бывал лишь однажды. И не жалею.

— Вроде бы красивый город, мне так в Хороге сказали.

— Ну раз в Хороге, — Порсо смеется одним ртом, — может, и хорошо, что меня туда не тянет. В Хороге хорошего не посоветуют. Вор на воре и вором погоняет. Не нужно тебе в Калаи-Хумб, Марк, — старик вновь серьезен, — нечего там делать.

— Почему? — я удивленно поднимаю бровь.

— Калаи-Хумб — крепость. Старая крепость, охраняющая вход в наш Бадахшон.

— То есть меня туда не пустят?

— Пустят. — Порсо отворачивается. — Но это не твой дом.

— Я... это знаю.

— Плохо знаешь, раз едешь.

Зулмат убирает со стола, а меня провожают во вторую комнату, еще больше первой: углы теряются в полутьме, стены сливаются с потолком. Из обеденной залы проникает свет — вытянутый желтый треугольник облизывает устланный коврами земляной пол. Поперек, во всю ширь, раскинут огромный лежак. Дерево прикрыто ватными матрасами, поверх разбросаны оделяла разной формы и толщины.

В комнату вбегают дети, их босые пятки несколько раз пересекают световой треугольник, раздаются приглушенные голоса, смех. «Эй-ма, тихо там, девхо!» — это старик Порсо с протяжным вздохом опускается на ложе в центре, где потеплее. Детский говор сменяет равномерное посапывание. Вдох-выдох-вдох. Уснули. Мерцающий проем заслоняет тень. Авлод с минуту стоит неподвижно, будто прислушиваясь. Скрипят половицы, шуршит одежда. Лег. И снова тихо.

Через какое-то время свет гаснет, в спальню входит Зулмат. Женщина движется бесшумно, рассекая пласты слежавшегося воздуха. Я улавливаю движение ноздрями, ресницами. Натягиваю тяжелое покрывало до самого подбородка. Здесь нет мужской и женской половины, все спят вместе. Непривычно лежать вот так, среди незнакомых людей, которых увидел впервые и, вероятно, не увидишь никогда после. Закрываю глаза. Сон накатывает волнами, как прибой. Слышу собственное дыхание, оно ровное и тягучее, я ощущаю его как бы извне. Сознание готово покинуть тело, еще минута — и я смогу увидеть себя со стороны. Но минута проходит, а вокруг только чернота и покой. Покой и чернота.

- 4 -

Открываю глаза за пологом ночи. Сон больше не идет. Выбираюсь из-под покрывала, нащупываю ковер, крадусь к двери, стараясь не шуметь. В доме тихо, воздух колеблется от дыхания погруженных в небытие людей. Различаю холм из живых разноцветных пятен, это Зулмат стережет сыновей: младшие жмутся к материнской груди, а старший — подросток с точеным носом, так похожий на старика Порсо, — во сне разбросал белье и теперь лежит сверху, подставляя нагую грудь лунному свету, сочащемуся из небольшого ромбовидного окна под потолком. В позе мальчика есть что-то мучительное, он будто пытается избавиться от опеки, рвется на простор большого пустого ложа, но мать не пускает, ее широкая белая ладонь лежит на его запястье. Кажется, это только легкое касание, но я чувствую — стоит руке сдвинуться хоть на дюйм, женщина запустит пальцы в родную плоть, и тогда боль напомнит сыну об узах, что много крепче подростковой воли (инстинктивно жаждущей побега, неизбежно покоряющейся зову долга).

От крыльца иду к реке, спускаюсь по каменным ступеням, отстраненно подмечаю дрожь в коленях. Думаю о спящем мальчике, его дяде Авлоде, старом Порсо и сотнях, тысячах мертвых, блуждавших по этой скудной земле до них. Лестница ведет к бормотанию вод, поляне меж склонивших голову плакучих деревьев, — ждет ли меня лодка с одиноким гребцом на носу? готов ли я отдаться в руки Паромщика? и разве у меня есть выбор? Но поляна пуста, я один у реки. Пальцы касаются водного марева, я не чувствую холода, только сквозняк под ладонью. Вдруг понимаю — у реки нет дна. Она по-прежнему неистово бурлит и пенится, но в свете луны ее бег замедляется, становится плавным, тягучим. Я перебираю слова: днем река была «яростной», теперь она... «потусторонняя».

Святящиеся точки возникают над кромкой ущелья — там безразмерное плоскогорье уходит вглубь Афганистана. Погруженная в ночь, как в изначальное зло, чужая страна испещрена червоточинами. Одни из них, желтые и мерцающие, похожи на отраженный свет факелов, другие — зеленоватые и недвижные — напоминают чад болотных свечей. Огней все больше, вскоре они захватывают весь афганский берег. Теперь я вижу невольничью армию воочию. Ратники бредут по хладной земле, ища успокоения, но находят лишь себе подобных и начинают молчаливый бой мертвых с мертвыми. Бой, где не бывает победителей, только побежденные. Если приглядеться, можно увидеть македонские фаланги, британские штыки, жерла советских танков, пыльные шлемы летчиков из-за океана. Все они приходили сюда горячими, отдавали жизни за то, чего больше нет, и уходили туда, где не принимают воздаяний. В последнем пристанище под звездным сводом они оправляют мундиры и маршируют по зову остывшей, но не утратившей силу крови, а затем растворяются в сырой теснине, куда не проникает свет зари, и возвращаются каждой следующей ночью, влекомые гонгом неутолимого голода.

Онемев от сосущего предчувствия, я смотрю на огни Талибана и понимаю — мертвые узнали меня. Они стоят на дальнем берегу Пянджа, их голубые губы плотно сжаты, но я слышу без слов. Мертвые говорят: «Мы ждем тебя, брат».

Утром я просыпаюсь в омерзительной луже, матрас подо мной вымок от пота. В комнате никого. Кричит петух, пахнет близким дыханием реки, трутся о вырез окна ветки груши, согбенные изобилием осенних плодов. В комнату входит Зулмат. Я неловко привстаю с лежанки; женщина хватает белье, комкает, швыряет в плетеную корзину. Чудится, сейчас она спросит, здоров ли я, — отяжелевшая ткань в ее руках хранит память о ночном кошмаре. Вместо этого Зулмат прижимает корзину к бедру и молча выходит в сад. Я следую за ней, повинуюсь невысказанному желанию. Крыльцо рядом, а женщина — уже не. Силюсь понять, куда она могла пойти. Взгляд упирается в раскидистое дерево посреди сада. Дерево отбрасывает кучерявую тень и сильно разнится с тем, что я привык видеть в Сибири. Вместо прямых линий и ясных очертаний — переплетения мелких веток, играющих в салки с утренним светом. Не крона, а настоящий дворец падишаха. Изнутри доносится тонкий пересвист. Я сажусь на скамью, прислоняюсь к прохладе ствола. Мои одолеваемые дремой веки готовы сомкнуться. Хочется уснуть среди щебета птиц и шепота трав...

Трясу головой, отдаю себе привычные короткие команды. Возвращаюсь к мыслям о трассе. Мне надо туда, и чем скорей, тем лучше. Пытаюсь вспомнить, где мой мобильник. Наверное, за ночь трубка полностью села. Ну ничего, связи здесь все равно нет, а в Калаи-Хумбе меня встретит компаньон. Он дождется, он не бросит товарища на перегоне. Собираюсь встать, но в этот момент появляется Зулмат. В ее руках медный поднос; узор на кайме сочится украденным теплом летнего дня. Женщина опускает ношу и уходит внутрь дома. Какое-то время я тупо пялюсь в черноту проема, мысли блуждают. Вновь трясу головой: на подносе две чашки и заварник с по-лебединому выгнутым горлышком. Чай жидкий, слабый и одновременно — горячий, свежий. Нутро сводит, но сразу же отпускает.

— Ма-арк. — На скамью опускается Авлод, одетый в просторную рубаху из грубой хлопковой ткани. — Сад хороший, да?

— У вас очень спокойно, — честно отвечаю я, — только ночи холодные.

— Ночь мы рядом спать. Вмэстэ тэ-эпло.

— Это верно. — Улыбаюсь манере горцев доносить самую суть. — На трассе я бы дуба дал.

— Зачэм дуба? Зачэм трас? — Авлод заглядывает мне в глаза. — Ты пэй. Потом мы про Ма-асква говорить.

Похоже, вчерашнюю случайную ложь уже ничем не перебьешь. Теперь в представлении Авлода я чуть ли не столичный эмиссар, проводник в мир русского богатства. Дружба с таким человеком может обеспечить процветание его семье. Для него «Ма-асква» — суть заклинание, сладкое, как пахлава.

— Сколько лет Порсо? — невпопад спрашиваю я.

— Много. Отэц моэго отца.

— А твой отец где?

— Мой отэц умирать, давно. Порсо старый чэловэк, уважа-аэмый чэловэк. Всэ знать от Рувшон до Хорог.

— Он в армии служил?

— Так, — Авлод кивает. — Сначала афганский война, потом наш, таджикский война.

— Он хромой. Ранен что ли?

— Авария попадать. — Авлод опускает голову; похоже, разговор перестал ему нравиться. — Я война нэ видэть, нэ знать. Здэсь война нэт.

— Если бы так... — шепчу я.

Спину лобзает змея ночных видений. Мертвые не умирают, не умирают, не умира-а-ю-ют...

— Ма-а-а-арк. — Авлод поднимается; он смотрит сверху вниз; над его головой разворачивается гомонящая древесная крона. — Пэй чай, Ма-арк. Зулмат скоро обэд приносить. Кушать будэм.

— Хорошо-о, — тяну я, невольно подражая собеседнику. — Только мне на трассу надо.

— Зачэм трас? Потом трас. Дом, вмэстэ будэм. Нэ ходи, а?

— Не пойду, — вдруг обещаю я.

Куда и зачем, в самом-то деле? У дороги нет конца, как нет золотых гор для мигрантов в кремлях Москвы. Там нет вообще ничего — Авлод этого еще не знает, но я-то, я-то уже все видел! Простой выбор: оазис в тихой заводи или дальний берег Пянджа, урочища и пещеры, из которых после заката выходит армия мертвецов. Трасса всего в нескольких волевых прыжках, сразу за оградой, и там же меня караулит страх. Скажу честно, я боюсь до усрачки. Я не готов вложить увесистую монету в ладонь Паромщика. Я не я! И пусть Калаи-Хумб подождет, пускай этот восточный Китеж-град вытеснит из моих снов холодящий перезвон македонских кольчуг. Я буду думать о нем и засыпать с блаженством на устах. Теперь я понимаю, почему в изложении Тарковского Крис Кельвин остался на острове посреди океана Соляриса, океана снов. Он, как и я, не был готов, он боялся. Страх заставляет человека цепляться за твердое, осязаемое, даже если это мираж, даруемый мирозданием. Теперь я вижу — мироздание милосердно, и в том мое утешение…

Несколько раз отрывисто моргаю. Ладонь сжата в кулак, костяшки посинели, фаланги измазаны чем-то ярким, теплым. Медленно разжимаю задеревеневшие пальцы. Внутри каша из осколков чашки. Зазубренный край глубоко впился в лакуну между линиями жизни и судьбы. Пытаюсь распрямить ладонь. Осколок вываливается из раны, оставляя бурый след. Кровь смешивается с остатками чая; у основания запястья образуется ручей — по нему плывут мелкие листья заварки.

Вздох платья на травяном ковре. Я с трудом отрываю взгляд от побагровевшей руки. Зулмат стоит неподвижно, ветер с реки не может сдвинуть подол ее тяжелого платья, стелющегося по опавшим листьям, словно царская мантия. Я подаюсь вперед, мое желание обретает силу, становится зримым. Эта женщина красива и статна, она знает, что получила власть надо мною. Ее глаза встречаются с моими. Под пышными и крутыми, как ущелье Пянджа, бровями плещется темный океан без зрачков — убежище от ужаса, поджидающего на том берегу.

Дальнейшее трудно описать словами. Неторопливые дни под сенью крон в саду Зулмат — это ее сад и ее дом. Мягкий свет течет сквозь ветки, тени мечутся по траве, человеческим лицам, водным зеркалам. Вечерами я сажусь у берега и наблюдаю, как рыбы выпрыгивают на камни в снопе закатных брызг, походящих то ли на ртуть, то ли на сладкое вино. Упоение шелком звездной ночи — теплой поначалу, а к утру становящейся молодящей и свежей. Купание в небесных акварелях, заливающих комнату через вырез окна. Прогулки среди ив, ласкающих перси запруды: если смотреть сбоку — видны отсверки далеких планет, если же взглянуть прямо, через застывшую латунь проступает россыпь камешков дымчатого отлива.

Я приношу хозяйке эти лунные самоцветы, она берет их с невысказанной благодарностью и странным, ни на что не похожим выражением, таящимся не на губах, но в бездонных малахитовых ее глазах. Я пью чай, вытягиваюсь под деревом, любуюсь чародейством листвы, погружаюсь в дрему, забытье. Иногда меня посещают тревожные, смутные образы. Мне вдруг хочется вскочить и куда-то бежать. Так бывает в редкие моменты, когда рядом нет Зулмат. Все остальное время я подле нее, и мне кажется, что так было всегда. Ее дети стали моими детьми. Авлод мне теперь как брат, мы ходим удить рыбу и собирать плоды в роще у ограды. За ужином я слушаю смешные и грустные истории Порсо-отца — он говорит медленно, делает театральные паузы, играет голосом, изображая то женщину, то мальчишку, то заморского владыку. Дети смотрят на него, разинув рты, не отрываясь. Я же смотрю только на Зулмат. Она сидит против меня, у входа в спальную залу: руки на коленях, одна поверх другой. Все в ее позе свидетельствует о полноте власти над этим местом. Как пленительна власть. Как я хочу отдаться ей целиком.

Дни, недели, месяцы — сколько я здесь? Не все ли равно, ведь пока Зулмат рядом, мне ничего не грозит. Я ложусь на общую постель, радуясь, что мы спим вместе. Большая семья, которая ночью еще более цельна, чем днем. Закрываю глаза и чувствую, как мое тело сливается с телами находящихся рядом. Мы пахнем землей, хлебом, прелой листвой. Мы дышим вместе, чувствуем вместе, думаем вместе. Нет, уже не думаем. Плывем по океану ночи в каноэ с высокими бортами. Океан о чем-то поет, но я не разбираю мелодии. Я больше не я. Теряю форму, содержание, суть. Какое же это счастье — быть никем. Быть всем.

- 5 -

— Пора.

Два горящих дупла на ребристом древесном стволе. Глядят равнодушно, без удивления.

— Ты должен уйти, — говорят они.

Приподнимаюсь на локтях. Рядом посапывают дети, их вдохи и выдохи повторяют более глубокое дыхание Зулмат. Мне хочется рухнуть обратно, раствориться в звуках, втянуть ноздрями знакомый запах. Но что-то меня удерживает. Взгляд. Он отрезвляет, приводит в трепет.

— Ты кто?

— Сорбон.

Старший брат Авлода и... муж Зулмат! Он все-таки вернулся.

— Я пришел. Ты уходишь.

Дупла приближаются; кажется, что кожу вот-вот опалит сухим жаром, однако вместо этого я чувствую лишь студеную изморось на лице.

— Утром...

— Сейчас. Идем.

Я бреду к выходу, не смея хоть на шаг отстать от спины вернувшегося. Сознание начинает разгоняться, перебирая разные сценарии, один бредовей другого. Побьет или сразу зарежет? Продаст в рабство талибам? Кастрирует?..

— Послушай, друг, куда мы идем?

— К порогу.

Сорбон быстро, но без видимой спешки удаляется в сторону увитой плющом ограды, где скрывается тропа, ведущая к Памирскому тракту. Он не приказывает и не угрожает, но я все равно следую за ним, как привязанный. Светает, небо над восточным обрезом ущелья наливается ванилью. Тишина абсолютная, из звуков — хруст камешков под кожаными сандалиями вернувшегося. Они необычного фасона, эти сандалии: старинное плетение, опутывающее пальцы сетью пушистых веревок — некоторые перетерлись, обрывки влачатся по бокам, образуя некое подобие сложенных крыльев.

К ограде прислонен посох с накинутой на него широкополой шляпой, а рядом пасется ягненок, щиплющий свежую, только что взошедшую траву, — раньше я его в кишлаке не замечал.

— Друг, давай поговорим, а? — осторожно предлагаю я. — Мы с тобой не враги, честно.

— Мы — никто. — Вернувшийся говорит громко, в полный голос. — Ты здесь не нужен.

— Я здесь живу!

Меня охватывает внезапная ярость. Да кто он такой?! Меня пригласил в дом Авлод, а Порсо, Зулмат и дети приняли как родного. Они не хотят, чтобы я уходил. Я и сам не хочу. Мне нужно назад, под полог, где меня ждут и… любят.

— Зачем гонишь?! — ору я, чувствуя, как ладонь превращается в кулак.

Сорбон наклоняет голову; тень залегает под его совершенно нехарактерными для таджика белесыми бровями.

— Пора.

— Но почему?!

Делаю шаг вперед, но не нахожу в себе сил для борьбы. К глазам подступают детские, обидные слезы. Нет, вернувшегося нельзя ударить, а вот просить — да. Он поймет, как понял бы отец.

— Позволь мне остаться хоть на один день, — молю я. — Мне нужно попрощаться.

— Нет. — В этом слове мой приговор. — Когда взойдет солнце, женщина откроет глаза. Она принесет чай, ты выпьешь и заснешь долгим сном. Сон сладок, но то сон, а не явь.

— А сейчас?! — восклицаю я. — Разве я сплю?!

— Спишь.

Сорбон протягивает мне корзину с крупными зелеными грушами.

— Ступай. — Дверца калитки уходит в сторону, открывая узкую извилистую тропу. — И запомни: смотри назад, но никогда не возвращайся.

Ноги сами несут меня прочь. Вернувшийся глядит вослед. Под глазами-дуплами — там, где должен быть рот, — ни улыбки, ни гримасы, ни иного выражения. Возможно, там нет даже рта.

— Почему мне нельзя остаться?! — кричу я, задыхаясь. — Почему?!

— Остаться значит снова уснуть.

Сорбон надевает шляпу, закидывает ягненка на плечи, затворяет калитку, берет посох и направляется к дремлющему дому. Последнее видение: роса, омывающая не знающие устали сандалии вернувшегося…

И вот он я, ребята. Сижу на пыльной обочине под утренним солнцепеком. На ногах любимые ботинки, между коленей зажат потертый рюкзак. Что это было, спросите вы? Да хрен его разберет. Когда я открыл глаза, было жарко, а во рту пересохло так, как не случалось в дни самых буйных студенческих попоек. Я долго пил воду из реки, потом долго ругался матом (мама, прости) и, наконец, вернулся на трассу — здесь она, целехонькая, никуда не делась.

Мыслей в голове немного, а те, что есть, предельно просты. У меня нет желания ворошить прошлое. Впереди юркий октябрьский день, который нужно прожить так, чтобы в его конце оказалось больше пройденных километров, чем в его начале. Вот и все.

Слышите?! Нет, вы это слышите?! Машина! Или показалось?.. Нет, это не шум переката, это, блин, рев перегретого дизельного движка. Ха-ха-ха! А вы не верили! Вот она, удача автостопщика — главное, не терять веры. Поднимаю руку, и что же — останавливается, мотор не глушит, но, блин, останавливается!

Все знакомые приметы: песочный, в цвет пейзажа, самосвал марки FAW (китайский аналог КАМАЗа, популярный в здешних широтах). Дверь кабины летит навстречу. Задираю голову. На водительском кресле потный азиат в тельняшке. То ли китаец, то ли киргиз, против света не разобрать. Закидываю рюкзак в кабину и одним заученным движением вбрасываю тело туда же.

— Нихао, — говорю, — будем знакомы!

— Денг уйхиа, — отвечает, — хей йяо!

— Так и я о том же!

Самосвал рвет Памирский тракт на отдельные кадры, яркие картинки, въедающиеся в покрасневшие от недосыпа и пыли глазные яблоки. В руке не яблоко, но груша — прощальный подарок крылатого незнакомца. Где-то впереди поджидает терпеливый компаньон — он щурится на встающее из-за гор солнце, и в уголках его губ прячется улыбка.

— Йоугу де еуй! — скалится китаец, налегая на рычаг КПП.

Дорога, рывками, сползает под брюхо большегруза.

— Гони! — кричу я. — Валим отседова!

Такие дела: побег из империи страха начинается в миг, когда ты отказываешься бояться. Это неторный путь, но его необходимо пройти, чтобы увидеть Калаи-Хумб, город, стоящий у границ проклятого царства. Все, что тебе нужно, — доехать, дойти, доползти до Калаи-Хумба. И я скажу, что будет дальше, ребята. Я встречу новый день с открытой душой. Я перемелю империю страха или она перемелет меня. Я знаю — после меня ничто не будет прежним. Потому что я — иной, рожденный для мира, приходящего на смену войне. Потому что конец света уже наступил. Потому что я здесь и я есть. Потому что есть Бог, добро отличается от зла, а жизнь лишена смысла ровно до того момента, пока ты сам не решишь, каков он, этот смысл. И клянусь вам, ребята, — сегодня я вышел на трассу, чтобы наконец узнать, где ее конец.

Я обещал маме, но как же, мать ее, хочется материться от злого и радостного предвкушения. Вот новый поворот, и мотор ревет! Что он нам несет: пропасть или взлет?! Омут или брод?! Брод или омут... Омут... мут.. ут... у-уу... Но где же волшебный град? Почему из-за поворота показываются не окрашенные зарей розоватые шпили минаретов, а покачивающиеся на выморочном ноябрьском ветру фонарные столбы с предательски желтыми провалами газовых светильников? И откуда этот выворачивающий, обжигающий снег с дождем, чьи стальные струны натягиваются под углом к параллельной, горизонтальной, геометрически выверенной ухмылке пустого асфальтового проспекта? Откуда эта больная, мышастая, пахнущая гнилой листвой и помешательством предзимняя ночь?

Где же я, мама? Куда я попал? Молчание. Нет! Слышу, слышу, как ветер роняет рыхлые слова на мою съежившуюся душу: «Не я, и не он, и не ты... Но слиты незримой четою... Лишь полога ночи немой... Не я, и не он, и не ты... И в мутном круженьи годин... Каким же я буду один?»

Картина вторая

«Полифем»

«Можно считать слова словами, если они в голове?»

Дэвид Фостер Уоллес, «Бесконечная шутка»

- 1 -

«Ты», «ты», «ты»... — доносится отовсюду и ниоткуда. Ты, говорят желтые фонари у ограды психбольницы. Ты, шамкает беззубым ртом разбитое окно брошенных на обочине «Жигулей». Ты, глумится ноябрьский ветер. Не я, не он, — ты. Только ты.

Ты идешь по ночному городу: вразвалку, устраивая раздрай кучам подмороженных листьев, попинывая пустую тару из-под пива. Алюминиевые банки разлетаются с полым звуком, будто на безлюдной улице кто-то хлопает в ладоши. Бутылки пинать куда веселее — под увесистыми носками говнодавов стекло обращается в фонтаны ярких брызг, взмывающих выше первых этажей местных развалюх. Брызги ловят отсветы фонарей, — словно метеоры на вымершем небе, — и уносят за горизонт прах своих сгоревших душ. Красиво, блин.

Но тебе не до смеха. В горле слизкий ком. Ты харкаешь на асфальт; рядом с подошвами говнодавов появляется клякса — глядя на нее, стошнит и здорового. Ты пил три дня. Или четыре? Пусть будет четыре, тогда сегодняшняя ночь — пятая. Юбилейная, для ровнехонького счета. Ты любишь круглые цифры даже в состоянии глубокого алкогольного опь-я-не-ни-я. Перешагиваешь через собственный плевок, кривя рот. Вот же отвратная херня, да еще и дурка рядом.

В такие дни как этот... не, в любые дни, во все гребаные дни, один за одним, по порядку, этот город похож на скотобойню, полную умственно отсталых де’тишек. Их держат в доме за перекошенным забором, под желтушными фонарями. Вряд ли им там хорошо спится, этим ‘тишкам. Но они, убогие, видать заслужили. Как и горожане. Эх, запереть бы всех кудахтающих мамочек, их визгливых малолетних байстрюков и жалких стари’кашек в одном глухом подвале, а сверху посадить здоровенного такого амбала. Он будет жрать шаверму, рыгать с оттяжкой и облизывать жирные пальцы. У-то-пле-нный в ненависти и насилии город заслужил своего тюремщика. А ведь неплохо сказано, блин!

Задираешь воротник пальто, шустро двигаешь граблями, в ушах — лучшие хиты группы «Оргазм Нострадамуса». Лешка Угол с нескрываемым вожделением прислоняет чахоточный рот к микрофону и рассказывает очередную че-ло-ве-ко-лю-би-ву-ю историю: «Им было далеко за восемьдесят, но они любили друг друга. И каждую ночь, в своей землянке на окраине городской свалки, они устраивали праздник духа и плоти. В общем, они уже не были людьми. Это были нелюди!» Настоящая поэзия, сибирский аморал-панк, а не какой-нибудь жалкий эстрадный кал. Для ценителей, блин.

Тик-так, шаг-перешаг, говнодавы рубят ледок на лужах. Ага, вот и нужный падик, но внутрь пока не тянет. Есть мысля посидеть на лавочке и чутка посмолить, наслаждаясь воплями электрогитары. Почему бы нет, а?! И кто бы мог тебе запретить? Ты в своем праве, братан, ты, блин, свободный чело’век в свободной стране.

Лешка Угол продолжает завывать:

Кружились в свадебном вальсе

багровый жених и невеста,

их потные лица лоснились,

и в танце смыкались их чресла

Ты думаешь о похмелье. Ты боишься его наступления, и потому пьешь. Честен с собой: похмелье — ужасающая херня, и ты в ней ужаснее всех. Иногда ты смотришь на свой опухший фейс свекольного цвета, чувствуя органы, кости, мышцы. И они — мышцы, кости, органы — ни хрена не у-до-вле-тво-ре-ны твоим поведением. Они разлагаются, говоря: «Ну ты и сволочь, Марк, ну ты и выродок». Тебе погано, но у тебя, как и у любого закоренелого ханыги, визгливое чувство гордости (или чо другое на «гэ») сидит в подкорке, не дает спуску. Ты отвечаешь четко-конкретно: «Пил, пью и еще курить здесь начну!»

Или вот прошмандовки. У тебя аж кишки сводит от ненависти к двум таким. Они живут на твоей площадке, курят всратый «Vog» и тушат сижки в баночку из-под маслин. Разумеется, тупые марамойки часто промахиваются. Каждый раз, когда ты видишь под дверью пепел и бычки — пожеванные, с влажными следами помады бордельного оттенка, — ты, блин, приходишь в реальную ярость. Ты с трудом сдерживаешься, чтобы не расчехлить свой болт и не обоссать конуру, где обитают эти облезлые разукрашенные курицы. На деле ты ровный пацан, не склонный к беспределу, поэтому о-гра-ни-чи-ва-ешь-ся смачным плевком в их фуфелку. Ты харкаешь туда перед выходом на променад, и это, блин, приятное начало трудовых будней.

Правда, ушлепки-водилы за рулем маршруток «Istana» ничем не лучше слабых на передок герл с твоего района. Такое впечатление, что они возят не людей, а мусор. Эти гниды топят через двойную сплошную, а у них там полный салон полудохлых ‘кашек или обгаживающих портки ‘тишек. Эти мудозвоны подрезают каждого встречного, врубая на всю ивановскую галимый чурекский кал, который они почитают за музыку. Да-да, ту самую не-у-до-бо-ва-ри-му-ю попсу из трех строчек под типа восточные напевы — ее слушает каждый уважающий себя гость из всратого Душанбе. Когда «Istana» пролетает на красный или встает посреди дороги, тебе хочется достать ни-ке-ли-ро-ва-нный тройник от любимой курительной трубки, перевести его в позицию «шило» и поглубже загнать в покрышку. Чтоб было слышно, как спускает!

Ваяет Петрарка Лауру —

богиней становится глыба,

у мастера руки дрожат,

и губы кривит его лыба

Тетки, опять же, — жирные старые кошёлки все чем-то банчат в ларьках на каждом гребаном углу. Они называют сижки «Моre» — «морем». Мо-рем, блин! Как же тупо, обосраться можно! И, блин, они ведь хрен чо продадут в кредит, даже завалящую баклажку пивчанского, ботл портвы «Три топора» — и тот зажадят, хотя у тебя всего-то рубля и не хватает. Ты суешь в их за-са-ле-нны-е грабли сто пятьдесят деревянных, а они морщат харю и просят сто пятьдесят один! Их где этому учили, в Гестапо?! Когда они так делают, тебе хочется схватить ближайшую тетку за загривок — самую отвратно-толстую складку на ее бараньей шее — и как следует садануть о витрину, устроить нормальный такой раздрай, чтобы кровь и слезы по всему фейсу. Ты бы взял с полки пачку майонеза «Провансаль» и выдавил на визжащую эту мразоту, повозюкал бы по вонючей жиже дряблыми щеками, поросячьими зенками, ртом — да, поганым ро-бо-вым ее отверстием. Вкусненько, очень вкусно!

Еще прикалывают коровы, которые летом напяливают платья с открытыми плечами, а зимой — лосины в обтяжку. Просто финиш! Посмотри на себя, дура, да у тебя руки свисают, как два копченых окорока в том супермаркете. Прикройся, не пугай народ! Когда нормальный ‘век такое видит, у него аж исподнее прилипает к заднице, он начинает искать урну, чтобы сблевать туда этот гребаный стыд. А тупая герла идет по набережной, прогуливается, понимаешь, вдоль па-ра-пе-та, себя показывает. О чем думает нормальный ‘век? Да у него глаза за-сти-ла-ет от нестерпимого желания подойти, вхерачить с локтя, а потом скинуть бесформенную тушу прямо в Ангару — чтоб всплыло!

Нельзя забыть и про бесячих гомосеков. Да, блин, вот тут не соврать — ты ненавидишь этих всратых жеманных педиков, наряженных в цветастые майки и джинсы с зауженными штанинами. Когда в каком-нибудь кабаке два глиномеса начинают совать друг другу в робовое слюнявые языки, тебе хочется взять бутылку с пивчиком, жахнуть об стойку и порезать эту го-лу-бя-ти-ну «розочкой»!

Подглядывает сынишка,

как матушка моется в ванной,

в мозгу стопорится мыслишка:

«Я очень хочу тебя, мама!»

Политиканы по тому же разряду. Ты презираешь либералов, демократов, прочую го-вор-ли-ву-ю сволоту. Они орут: «Дайте нам свободные выборы, и мы дадим вам свободу!» Да хрен ли вы понимаете в свободе, ушлепки?! Оглянитесь, мудозвоны, вы уже свободны! А на ваших всратых выборах побеждает гитлер, обама или путин. Убийца, болтун или вор. Вы чо конкретно хотите-то, тупорылое ваше племя? Чтобы вам в затылок с маузера стреляли? Или чтобы вокруг вас альфа-самец течкой исходил? Уроды, как есть уроды, блин.

Попы не лучше гомосеков. На-сто-я-тель в женском платье так и скачет на песке. Бородатые чудилы ставят пластиковые гробики для пожертвований в магазах, а рядом барыжат кагором и свечами. Они кидают ‘тишек в проруби и умасливают всяких неграмотных ‘веков байками про ребра, пятки и мошонку пер-во-бы-тно-го еврея, которого римляне по глупости подвесили на кресте. Не, всякая фигня в мире случается, но какой ‘век в здравом уме поверит, что Магдалена была святой ми-ро-но-си-цей, а не обычной потаскухой? Когда жирный, заросший нечистой бородой мудень начинает при ‘тишках и ‘кашках заливать про святую воду, крещение и божий суд, возникает настойчивое желание взять канистру бенза и спалить к херам городскую е-пар-хи-ю. Вот вам настоящее Второе пришествие! Чо, не ждали?!

Кричите: «Подонок, скотина!»

оттяпайте руки по локоть,

эстетствующие павлины,

вся цивилизация — похоть!

Гитарные аккорды ввинчиваются в мозг; ледяная лавка под тобой медленно раскаляется; голова наполняется тяжелым гудением. Это сверло победившего пластмассового мира подбирается к самой сути. Что ж, ровные пацаны идут до конца, поэтому дальше ты предельно о-ткро-ве-нен с собой. Ты ненавидишь жрать. Блин, пережевывать пищу — отврат! Тебя оскорбляет все телесное: жрать, спать, мыться. ‘Веки носятся со своим телом, как с пе-ре-зре-вшей целкой. И обхаживать мерзко, и обижать жалко. Тело хочет бухать, трахать и спать. В перерывах — жрать и срать. Никакого, блин, полета мысли.

И, конечно, ты ненавидишь ублюдского безвольного ханурика — он только и может, что плеваться желчью и заливать в себя галлоны самого дешевого пойла. Ще-ти-ни-стый двадцатилетний гондон, чмо, плевок на протекторе говнодавов. Когда ты видишь этого мудака в зеркале, то едва сдерживаешься, чтобы не схватиться за биту. Тебе хочется зазвездить выродку под колено, чтоб сухожилие отнялось на хер! А потом мочить лежачего, до хруста в костях, до кровяного поноса! Больше, чем кого-либо или что-либо, ты ненавидишь этого хи-тро-де-ла-нно-го ушлепка. Увидите на улице — никаких разговоров, сразу херачьте любыми подручными предметами. Он заслужил.

Любовь умирает первой,

последней умирает надежда!

А похоть не умирает,

не умирает никогда!

Одноглазые фонари рубят пространство на овалы. Ты встаешь с лавки и топаешь в сторону падика. Здесь живет Джонни-бой, и сегодня кости выпали так, что пить и курить ты будешь, полагаясь на его ра-ду-ши-е. У входа какой-то горбатый ‘кашка в грязно-сером за-му-со-ле-нном плаще марки «Совок» — курит, разглядывая линии дождя в перекрестии крыш. Романтик, блин. Грубо оттираешь его локтем и вваливаешься в душный, воняющий застарелой мочой коридор. Лампочки давно пущены в расход; оловянное свечение проникает сквозь рамы — местами прозрачные, но чаще просто забитые разномастной фанерой.

Ветер снаружи крепчает. Фонарная качка на расписанных матом стенах: провалы измордованных окон пе-ре-ме-жа-ю-тся пятнами редких, еще не выбитых стеклин. Шахматный иконостас подрагивает, отвечая судорогам ветра. Ты вспоминаешь, что Лешка Угол недавно издох. Уснул на столе после концерта и захлебнулся блювотой. Кончил, как жил. Отборнейший кал.

- 2 -

Хруст стекла под подошвами говнодавов. Метишь ступени, этаж за этажом. Тебе нужен девятый, а лифт в этой трущобине, понятно, ушел на пенсию еще при коммуняках. Цой говорил, что война — дело молодых. Цой рано умер.

Эх, высоко же забрался Джонни-бой, этот убитый гаш’ишем любитель плохого чтива. Забавный пацан, тебе он нравится. Знакомство с Джонни произошло случайно: однажды собутыльник привел тебя к приятелю-обрыгану, тот, мол, всегда рад гостям. Для обрыгана Джонни оказался слишком прилизанным и толковым, а насчет остального сказать трудно. Можно ли считать го-сте-при-им-ством, когда в приступе белочки тебя пытаются убить столом для покера? Впрочем, ты идешь к Джонни не для созерцания его гладко выбритого хлебальника. На пятый, юбилейный день запоя тебя уже трудно спо-дви-гнуть на искреннее общение с кем-то, окромя бутылки. Тебе нужна Она. Не бутылка — Она. Ты на-де-ешь-ся застать ее там, и только это в твоих глазах еще не утратило смысл. Или, блин, хоть тень смысла.

Сегодняшним утром ты почувствовал себя ра-зда-вле-нным. О-по-ро-жне-нным. То был призрак скорой похмы; ты быстро пресек его заначенной с вечера двушкой пиваса. Но, ваще-то, пустота настигает тебя частенько. Ты как люк без крышки — сколько воды не лей, поверхность черная, голодная. Тотальная херня, каждая мысль только об этом, не думаешь уже ни о чем, кроме этого отвратного кала. Так-то одиночество — самая разумная форма быта, но без женщин ты сам не свой, паря. Даже после зло-по-лу-чно-го развода. Особенно после него. Твой взгляд ни за что не цепляется, он туп и рассеян. Ты как загибающийся от альцгеймера ‘кашка. И это, блин, не вли-я-ни-е курева или синьки, тут более глубокая подляна. Тебе нужно затылком чуять, что тебя ждут. ‘Веку нужен ‘век, или как там? Ско-ро-па-ли-тель-ны-е семейные отношения научили тебя шарахаться от мысли, что герла заимеет власть, заберется в голову. Потеря контроля — вот что у-гне-та-ет по-настоящему. Мразотное состояние, настоящая срань, но, блин, против инстинкта не попишешь. Нужно выжечь из себя пустоту. ‘Гаш уже не помогает, синька тоже. Какие же картишки остаются на руках? Найти такую, чтобы было над чем поломать башню. Охота? Не, загадка. И Она — загадка из загадок, блин.

Но есть проблемка. Она идет в отказ, глухо так, с концами. Ты помнишь, как бывало раньше: никаких сомнений, только вперед, ломая лед. Все само перло в руки без лишних тупняков. Сейчас ты ко-ло-тишь-ся в стенку, но отдачи нет. Это страшно, до усеру. Завышенные ожидания пополам с игнором. Накрутил себя. Бум-бум-бум в висках: «Она нужна, нужна, нужна!» Тошниловка. Сдать назад? Не варик. Проблемка намбер ту — ты не привык к отказам. Ты выбираешь только интересных, умных, за-га-до-чных. Своих, блин. Видишь в толпе, с первого взгляда. Бац! — в башне выстреливает, а над герлой загорается что-то типа фонарика. Ты долго за-пря-га-ешь, но быстро едешь. Обычно. А теперь вроде как запряг, но стоишь на месте, как последний мудак в поломанной маршрутке марки «Istana»…

Парам-пам-пам, вот и квартира Джонни-боя. На площадке темно, воздух сперт. Сортирной вони поменьше, зато нехило так прет от забитого кишкаприемника. Пролитое пиво, де-шман-ский парфюм и еще какая-то затхлая кислятина — капуста или типа того. Кладешь руку на дверную ручку. Вдруг новая мысль-выстрел: может, тяга к герлам — не причина, а следствие; может, тебе ваще не нужен никакой варик; может, это просто побег от чувства пустоты. Да, возможно, блин. Ты знаешь только два способа борьбы с этой херней: допинг и герлы. Вот так просто. Поздновато ты начал ре-фле-кси-ро-вать, паря, обратного хода в этой чибатухе нет. Включать заднюю — ссыкливо, не для ровных пацанов. По итогу все равно будешь квасить как последняя сучка. Ты это уже проходил, ой, как проходил.

Тебе плохо, страшно, отвратно. Ты ходишь по своим следам, хотя ненавидишь петлять. Она тебе нужна. Срочно! Иначе все — кранты, крышка, блу-жда-ни-я ночными коридорами. Ты кричишь, связки в клочья. Тебя не слышат. Твое робовое захлопнуто. В падике тихо, как в склепе. Ты кричишь. Кричишь ты. Ты. Ыт... Стопэ! Тянешься к дверной ручке, пальцы бьет тремор. Видишь свой скрю-че-нный остов — полудохлый прощелыга у входа в притон. Ручка падает вниз, дверь исчезает, в глаза бьет ослепительно ярким, желтым. Родная психушка. Вот ты и на вписке, блин.

Квартира Джонни-боя. Квартира — громко сказано. Единственная неимоверная комната, где из мебели промятый диван, убитый ти-ви и допотопный ПК, подмигивающий веселыми огоньками. Вокруг системника нагромождения пустой тары, с дюжину бутылок. Зеленое стекло, по-дсве-че-нно-е изнутри, напоминает гирлянду. Так и Новый год встретить не стыдно — ин-терь-ер, блин. Под потолком большущая, ват на сто пятьдесят, лампочка — такие используют строители, когда на хате идет ремонт. А у Джонни-боя ремонт, походу, уже в той фазе, когда на о-бста-но-вку строго по хер. Заляпанный подоконник, засохшая герань в тре-сну-вшем горшке, здесь же несколько томов макулатуры: «Голый завтрак» Берроуза, «Дерьмо» Уэлша, «Записки из подполья» ДФМ и прочая лабуда для любителей по-ва-зю-кать-ся в душевных помоях, стоя над трупом убитой женушки. Как по тебе, тут и думать нечего — в большинстве своем ‘веки отвратны, но если каждый мудила во-зом-нит, что он право имеет, то хер ли от мира останется? Глу-би-ны падения, блин. Было бы что там искать, в глубинах-то. Там ведь ничего нет, одна грязь, мерзость, и всякий прочий кал. А больше — ни хера. Дву-хмер-на-я залепуха, никакой загадки.

Открывается дверь в толчок; тебя обдает едким духом забористого тувинского ‘гаша. Из ту-ма-на выплывают обитатели квартиры во главе с Джонни-боем. Сучонок в лучшем виде: круто выпяченный, идеально отутюженный подбородок отливает сизым, глаза под чернявым, изящным, едва ли не де-вичь-им распадком бровей дико поблескивают — ну чисто проклятый поэт, щас на табурет читать стихи полезет (или застрелится); один отворот при-та-ле-нной рубахи заткнут за ремень кашемировых брюк, другой — небрежно вывернут; промеж зубов — здоровых и ровных, но уже по-дер-ну-тых пленкой яичного оттенка, какая бывает у заядлых любителей по-ба-ло-вать-ся шмалью, — торчит огрызок папироски.

— Какие люди в Голливуде! — Джонни стис-ки-ва-ет тебя своими тощими цепкими граблями. — Душа требует продолжения банкета?

— Пять дней дома не был. Скоро в розыск объявят.

— Дуть будешь? — О-тстра-ня-е-тся, кивая в сторону дымящегося лаза толчка. — Свежак кенты подогнали.

— Бухло есть?

— А, все на синей ветке. — Морщит красивое лицо (алые полосы губ, по-ро-хо-вой загар скул, молочная шея). — Так не интересно. Хотя... — делает вялый жест, — глянь, может, со вчера чо осталось.

Ты жадно о-бша-ри-ва-ешь узкую стойку — это место Джонни чинно именует кухней. Мойка завалена тарелками с остатками хавки, из крана со-чи-тся вода. Кап-кап, блин, кап-кап-кап. На ручку посудного ящика намотан пакет с эмблемой здешнего супермаркета. Это типа для мусора. Практично. Рядом с микроволновкой — по-ча-тая бутыль вискаря. Знакомое пойло: спирт с заваркой, катанка, отборный кал. В холодосе о-бна-ру-жи-ва-е-тся другой приятный сюрпрайз — полуторка колы, заледеневшая, жгущая руку. Смотришь на нее как на старого приятеля. Лыбишься. Затем хватаешь стакан — с виду даже не особо грязный. Бутыль покрыта инеем; в этой мимолетной и-спа-ри-не тебе открывается что-то высокое, даже благородное. Символ, разгадать который ты не в состоянии. Кстати, о состоянии: наполняешь стакан в про-пор-ци-и один к одному, до краев, с горкой. По цвету, как поросячий яблочный нектар в ясельной группе детсада, по запаху — как жженая карамель. Цвет, запах — не в этом суть, блин. Мелькает мысль: кофеин и этанол, экспресс-коктейль на пути к раннему инфаркту. Иди на ручки, малыш. Обратный отсчет, ключ на старт. Три-два-один... Тик-так… Поехали! О-про-ки-ды-ва-ешь. Один бесконечный глоток. Время удлиняется. Комната сжимается в точку, а после выстреливает шра-пнель-ю цветастых конфетти. Собрать этот кал воедино не так-то просто, но ты, блин, стараешься. Пол и обои живут своей, чутка оторванной от дей-стви-тель-но-сти жизнью. Постепенно картинка приходит в норму, пальцы снова чувствуют, глаза видят, а ведь на миг тебя будто не стало. Круто, если прикинуть, — раствориться в мировом эфире...

Дружки Джонни — безымянные бакланы, с лицами как кипа стертых лотерейных билетов, — разбрелись по углам и теперь пускают слюни, угашенные до степени полного мозгового па-ра-ли-ча. Сам Джонни на пике формы, несет ядерный бред, широко загребая граблями. Блин, да это он вроде как к тебе а-пе-лли-ру-ет, или чо. Не, ну точно — стоит в метре и явно взы-ва-ет к диалогу.

— Ты смотрел «Отступников» Скорсезе? — Щелчок пальцев перед носом. — Алло, уснул что ли, синелобый?!

Тебя окончательно выталкивает в мир. Комната прирастает звуками, запахами. Вы-ны-ри-ва-ю-щи-е из пасти Джонни слова пахнут ‘гашем и желудочным уксусом.

— Слышу. Смотрел.

Односложные глаголы. Сложности уже не помещаются у тебя в голове. Джонни-бой приваливается к балконной двери; стеклина под его весом гнется, издавая жалобный звук. В месте, где нагретая рубашка со-при-ка-са-е-тся с холодом поверхности, проступает дым-ча-тый силуэт. Мелькает мысль: будто часть души покинула тело.

— Так вот, там герой Мэтта Дэймона — настоящий плохиш, — рассказывает Джонни. — По сюжету он разводит тупых фараонов, мочит всяких левых ‘веков, а параллельно работает на мафию, типа как внедренная крыса местного босса.

— И? — Ты с трудом у-ла-вли-ва-ешь суть базара.

Джонни упирает ногу в дверь, чтобы было удобней стоять. Он продолжает:

— Короче, под занавес на вписку к Дэймону приходит отбитый следак — его играет Марк Уолберг. Он вкурил, что Дэймон конченая сука, но не может это доказать. Дальше хрестоматийная сцена: Уолберг стоит у двери — в прикиде киллера, с бахилами поверх говнодавов, — а напротив него Дэймон, у окна. На нем дорогой костюмчик, в граблях пакеты из смарта, типа образцовый законопослушный яппи. Но он ссучился, и Уолберг это знает. А Дэймон тоже не дурак, он просекает фишку. Дэймон смотрит на Уолберга, а тот — на Дэймона. У одного в глазах бешенство человека, пришедшего карать, у другого — пустота. Уолберг смахивает на Бэтмена или Роршаха. Дэймон похож на рыбу. Карася там, или пескаря. Дэймон говорит: «Ну и ладно». Уолберг спускает курок. Титры.

Джонни-бой давит лыбу, явно довольный собой. Чем этот укурок так впечатлился, тебе не ясно. Куда занимательней другой факт — дым-ча-тый оттиск за его плечами разросся на добрую треть двери. Стекло утратило прозрачность, вздыбилось сложным узором. Мелькает мысль: холодает.

— Типа ха-ха. — Твой голос лишен всякого эн-ту-зи-а-зма. — Постмодернизм, блин.

— Именно! — Джонни бьет в ладоши. — Это игра со зрителем, сальная шутка старого циника. Мол, понимайте как хотите, а я в бар. Ну не гениально ли?

— Постмодернизм... — Ты хмуришь лоб, припоминая. — Это искусство советских вахтеров.

— Чего? — Джонни ске-пти-чно вскидывает бровь.

— Не вникай.

Ты возвращаешься к кухонному столу и неторопливо сме-ши-ва-ешь себе еще один коктейль. «Кола плюс», «Кола с ножами» — торчит не по-детски, так что сердечку узко в ребрах. Правда, сегодня меньше, чем обычно. Видать, от запоя повышается то-ле-ран-тность к этанолу. Зато башка вроде как начинает складывать слова в предложения. Уже что-то.

— Ты гонишь, — не унимается Джонни. — Постмодернизм — примета времени.

— Или приговор. — Ты облокачиваешься на стол, пародируя позу собеседника. — Декаданс, блин.

— Еще какие умные слова знаешь? — склабится Джонни. — Череп не жмет?

— Жмет.

Слышишь свой не-е-сте-стве-нно серьезный голос. И тут же появляется чувство... ощущение... не, твердая уверенность, что на твоей переносице только что вскочил прыщ. Ты видишь во-о-чи-ю, как маленький гнойный бугорок на-ли-ва-е-тся соком.

— Все повторяется. — В твой голос досыпают злобных нот. — У нас тут типа новая Веймарская республика. Разруха, никаких перспектив, одни дегройды кругом. А мы — молодняк этой гребаной страны — как те герои Ремарка.

— Это как?

Походу, Джонни даже стало интересно.

— «Героизм, мой мальчик, нужен для тяжелых времен...» — в твоем левом по-лу-ша-ри-и плавает нужная цитата, а правое скребется о наливной прыщик, — «…но мы живем в эпоху отчаяния. Тут приличествует только чувство юмора».

Джонни-бой отклеивается от стекла, оставляя пятно, окруженное спа-я-нным морозным панцирем. Призрак в доспехах.

— Это про нас? — Джонни ложится на диван. — Я ведь о том и базарю: открытые финалы и всеобщая ирония. Так и живем. Но герои Ремарка сентиментальны, как бабы, а про наших кентов такого не скажешь.

— У нас не было войны. — Ты отхлебываешь из стакана. — В нас много снобизма, но копни глубже, и найдешь что-то типа веры.

— Война-то может еще будет, — задумчиво протягивает Джонни, — а вот про веру я не догоняю. Какая вера-то? В Бога верить стремно, да и где он, твой Бог? Или чо — предназначение, судьба? Мы ж из девяностых, чуви, нас еще в детстве отучили искать свое место в мире. Место там, где батареи греют и народ с голода не пухнет. Прав я, не?

— Сильно мы гордые для судьбы.

Стакан в твоей руке пуст, ты смотришь на него с не-ко-то-рым удивлением. Тянешь грабли, чтобы смешать еще, а мысль в голове уже тут как тут: если прыщик выдавить ногтем, будет больно и не-ги-ги-е-ни-чно.

— Так что за вера-то?

Диван под Джонни-боем визжит, как кошка под говнодавом. Сам Джонни вытягивается го-ри-зон-таль-но: кисти рук в замке на затылке, ступни ног повисают в воздухе — длины дивана не хватает. Носки гаденыш не снимает даже дома. Эстет, блин.

— У Ремарка пацаны с войны вернулись, они только в друг друга и верили. — Ты со-сре-до-то-че-нно возишь пальцем по дну пустого стакана. — А мы... хрен знает. Но что-то такое еще осталось. Что-то в глазах, лицах. Мы не научились безверию, о том базарю.

— Я так скажу. — Джонни чутка приподнимается, опираясь на локоть. — Люди — дерьмо. Власть — дерьмо. Мир — дерьмо. Что нам жизнь? Одни тупики и ремонтные работы. На это я говорю: «Ну и ладно». Я-то здесь, а значит, — гуляй рванина от рубля и выше. Я есть, знаю точно. А больше — ни хрена. И ржу над этим.

— Забавно родиться в эпоху постапокала. — Ты выговариваешь слова, надзирая за тем, чтобы каждое стояло на своем месте — по стойке смирно, блин. — Мы как валуны, которые полоумный ‘век бросил в реку за не-на-до-бно-стью. И вот лежим мы на дне и наблюдаем только воду и себя. Сечешь?

— Типа потерянное поколение?

— Типа. — Ты касаешься переносицы. Кожа потная, вонючая, но со-вер-ше-нно гладкая. Прыща нет. А ведь он был, точно был… — Мы верим только в себя. Знаем, что впереди пустота, но все равно куда-то идем.

— Наши стремления — это наши проблемы, — смеется Джонни. — Словами мэтра.

— Стремление — суть цивилизации.

Ты думаешь, что у Джонни злой смех. Мелькает мысль: когда-то этот ушлепок был капризным, мучающим предков ‘тишкой. Наверное, батя знатно о-ха-жи-вал его по фи-лей-ным частям.

— Мы прочухали, что любое стремление ведет к обрыву. — Тебе кажется, что твой голос звучит вес-ко. — Мы выросли с осознанием, что больше нет канонов, идеалов, вершин. Сплошь ноябрь, блин, и ничего кроме.

— Тебя послушать — так проще сразу удавиться, — зевает Джонни. — Я все-таки выбираю смеяться дерьму в лицо, а не жрать его.